가장 이상한 일!!!

===============

“어린시절을 지루해하는 것, 서둘러 자라나길 바라고, 어른이 되면 다시 어린 시절로 돌아가길 갈망하는 것”

“돈을 벌기위해서 건강을 잃어버리는 것, 그리고는 잃어버린 건강을 되찾기 위해서 그동안 번 돈을 다 써버리는 것”

“미래를 염려하다가 현재를 놓쳐버리는 것, 결국 미래에도 현재에도 살지 못하는 것”

“결코 죽지 않을 것처럼 살더니, 결국 살았던 적이 없었던 것처럼 죽는 것”

가장 이상한 일!!!

===============

“어린시절을 지루해하는 것, 서둘러 자라나길 바라고, 어른이 되면 다시 어린 시절로 돌아가길 갈망하는 것”

“돈을 벌기위해서 건강을 잃어버리는 것, 그리고는 잃어버린 건강을 되찾기 위해서 그동안 번 돈을 다 써버리는 것”

“미래를 염려하다가 현재를 놓쳐버리는 것, 결국 미래에도 현재에도 살지 못하는 것”

“결코 죽지 않을 것처럼 살더니, 결국 살았던 적이 없었던 것처럼 죽는 것”

◐◑좋아하는 것과 사랑하는 것의 차이◐◑

좋아하는 건

그 사람으로 인해

내가 행복해졌으면 하는것이고,

사랑하는 건

그 사람이 나로 인해

행복해 졌으면 하는 것이다.

좋아하면 욕심이 생기고,

사랑하면 그 욕심을

포기하게 되는 것이다.

지구가 멸망해서

탈출하는 우주선이 있다면,

좋아하는 사람은 내 옆자리에 태우고 싶은데,

사랑하는 사람은 내 자리를 주고 싶어지는 것이다.

좋아해 는

들으면 가슴 설레는 것이고,

사랑해 는

들으면 눈물나는 것이다.

꽃을 좋아하는 사람은

그 꽃을 꺾지만,

꽃을 사랑하는 사람은

그 꽃에 물을 준다.

좋아해 는

웃는 날이 많고,

사랑해 는

우는 날이 많다.

좋아하는 사람은

내 곁에 두고 싶은데,

사랑하는 사람은

내가 그 사람 곁에 있고

싶은 것이랍니다.

좋아하는 것은

감정의 흔들림이지만,

사랑하는 것은

영혼의 떨림이라 합니다.

좋아해 는

그 사람이 나 없으면

힘들기를 바라는 것이고,

사랑해 는

그 사람이 나 없어도

행복하길 바라는것이다.

좋아할 땐

가슴이 두근두근,

사랑할 땐

가슴이 시큰시큰.

좋아하는 건

앞서 걷고 있는

당신을 뒤따라 가는 것이고,

사랑하는 건

내 걸음을 당신에게

맞춰가는 것이다.

좋아하는 건

내가 그 사람을 포기했을 때

내가 잃어버릴 것은

당신 하나 뿐인거고,

사랑하는 건

그 사람과 헤어졌을때

내가 잃어버린 것은

당신을 뺀 나머지 모든 것이다.

좋아하는 건 이 글을 보고

누군가가 떠오르는 것이고,

사랑하는건 이글을 보고

누군가가 눈물날만큼 보고 싶어지는 것이다.

우린 사랑하는 것과

좋아하는 것을

구별 못 할때가 많습니다.

[한겨레21][표지이야기] 난공불락의 1 대 99 사회가 만들어진 역사

문제는 분배, 이제는 ‘그들’의 자본주의를 그들의 손에서 가져올 때

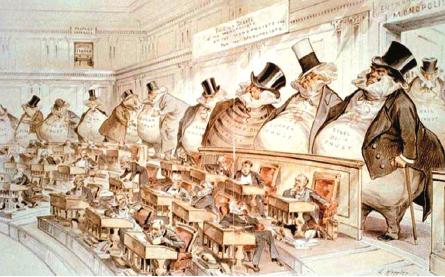

‘그들의’ 자본주의가 위기다. 회복의 소문만 무성할 뿐, 6년이 지난 지금도 위기는 진행형이다. 자본주의도 사회적 생물체이니 부침이 있기 마련이다. 거대한 공장, 굴뚝 연기, 그리고 노동의 땀으로 버무려 만든 산업혁명이 마무리되던 19세기 말에서 제1차 세계대전이 있기 전까지 자본주의의 호시절이 있었다. 풍요의 노래가 흘렀다. 영국에서는 대영제국에 걸맞게 여왕의 이름을 따서 ‘빅토리아 시대‘라 했고, 프랑스에서는 풍요를 문화적으로 승화해 ‘아름다운 시대'(La Belle Epoque)라고 불렀다. 미국의 성공이 유난히 두드러졌다. 화려한 만큼 졸부의 그림자도 생겼다. 그래서 마크 트웨인은 모든 것에 금박을 입혀 부를 과시하는 ‘금박 시대'(Gilded Age)라고 비꼬았다.

물건은 넘치지만 살 사람이 없다

이런 풍요 속에 숨겨진 과잉과 불균형은 두 차례의 세계대전과 대공황의 참화를 통해 드러났다. 생산만 늘어나면 만사가 해결될 것이라는, 산업혁명 이후 지속돼온 기술 및 생산 낙관주의에 처음으로 의문이 생겼다. 스스로 만든 늪에 빠진 ‘자본주의 일병’을 구해내려 했던 존 메이너드 케인스가 생각한 자본주의 구출기의 핵심도 바로 여기에 있었다. 생산능력이 천문학적으로 팽창해 시장에 물건이 넘치지만, 정작 그 물건을 살 사람이 없다는 게 경제문제의 요체라고 그는 믿었다. 생산수준에 걸맞게 만인의 소득수준이 올라가서 소비가 원활하게 이뤄지도록 해야 하고, 이런 선순환을 만들어내는 것이 곧 사회와 정부의 책임이라고 주장했다. 일부 기업은 이를 본능적으로 이해했다. 자동차 대량생산의 신기원을 열어젖힌 헨리 포드는 하룻밤 새 공장노동자의 임금을 2배 올림으로써 자신의 노동자를 자동차의 생산자이자 잠재적 고객으로 만들었다. 그래서 만신창이 지경인 그들의 자본주의에 대한 자신감도 되찾았다. 특히 20세기 초반, 케인스의 낙관주의는 16세기 토머스 모어의 유토피아를 닮아 있었다. 그의 손자 시대, 그러니까 우리 세대에서는 하루 3시간 노동만 해도 풍족하게 살 수 있을 거라고 단언했다. 생산력은 충분하고 골고루 나눠갖는 ‘쉬운’ 문제만 남았다고 생각했기 때문이다.

16세기 토머스 모어는 그의 손자 시대, 그러니까 우리 세대에서는 하루 3시간 노동만 해도 풍족하게 살 수 있을 거라고 단언했다. 생산력은 충분하고 골고루 나눠갖는 ‘쉬운’ 문제만 남았다고 생각했기 때문이다.

자본주의는 이런 고통을 통해 교훈을 얻었고 한때 자신감도 얻었다. 제2차 세계대전 이후에는 분배의 균형을 맞추려는 노력이 본격화됐다. 무수히 자라나는 공산주의의 위협을 경계할 필요도 있었다. 기업과 노동이 합심해 자본주의를 운영해보자는 이른바 ‘포드주의적 사회협약’이 명시적이거나 암묵적으로 도입됐다. 또 한 번 유례없이 생산력이 높아지고, 그만큼 임금도 늘었다. 노동생산성과 임금이 사이좋게 발맞춰 증가했다. 시민들은 노동자이자 소비자로서 발언권을 높여갔다. 한 사회의 시민으로서 품위 있게 살아가기 위해, 또 자본주의의 변덕스러운 경기변동으로부터 시민들을 보호하기 위해 사회복지 체제가 만들어졌다. 그들의 자본주의에서 ‘우리’가 만난 시기였다. 마크 트웨인이 조롱했던 금박 입힌 자본주의가 아니라, 진짜배기 순금이 보이기 시작했던 시기다. 경제학자들은 ‘자본주의의 황금기'(Golden Age of Capitalism)라고 불렀다.

하지만 늘 그렇듯이 황금기는 잠시 빛날 뿐 오래가지 못했다. 그들의 대대적인 반격이 시작됐다. 1980년대 신자유주의의 도입이 그 신호탄이었고, 1990년대에 들어서는 공산주의가 붕괴하고 세계화가 시대정신으로 등장함에 따라 그 여파가 뚜렷해졌다. 연대와 공존 대신, 자유와 시장이라고 쓰인 깃발이 도처에 날리기 시작했다. 그들의 자본주의가 돌아왔다. ‘시장 효율성’과 ‘고성장’이라는 기치 아래 복잡한 이론과 논리가 동원됐지만, 결국 그 핵심은 그들을 위한 분배 투쟁이었다. 임금에는 각박해지고 그들이 분담해야 할 비용은 모르쇠하면서 사회나 정부에 이를 떠넘겼다. 이러한 분배 투쟁에 걸림돌이 되는 간섭과 규제는 시장의 이름으로 결사반대했다. 동시에 공장 확장이나 기계 구입 같은 생산 투자보다는 쉽게 돈을 돌려 이윤을 늘리는 방법도 찾았다. 금융은 생산의 번잡함을 피하면서 돈을 불릴 수 있는 알라딘 램프가 되었다. 이게 금융의 진정한 역할을 방기하는 것이라 걱정하는 이들에게는 훈계가 따랐다. 금융화란 새로운 경제 시대의 도래를 의미하며, 낡은 사고방식을 가진 이들이 도무지 이해할 수 없는 신개념이라 했다.

노동생산성은 2% 증가, 임금은 1% 증가

새로운 시대가 가져온 결과는, 그러나 전혀 새롭지 않은 것들이었다. 우선 노동소득은 상대적으로 줄어들고 그만큼 자본소득은 늘어났다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 경우, 총소득 중 노동이 가져가는 비율을 의미하는 노동소득분배율은 2010년 기준으로 1970년대보다 10%포인트 이상 떨어졌다. 일본에선 하락폭이 15%포인트를 넘었다. 생산과 노동소득의 균형이 붕괴됐기 때문이다. 노동생산성은 1970년대 이후 약간 감소했으나 꾸준히 연평균 2% 전후로 증가했다. 하지만 임금증가율은 이에 훨씬 못 미쳐 1% 전후에 머물렀다. ‘임금 절약’을 통해 투자가 늘어나서 결국 노동자에게도 이익이 될 거라는 기대도 있었지만, 결과는 정반대였다. 투자는 이윤 증가만큼 늘지 않았고, 투자되지 않은 이윤은 금융권으로 몰려들었다.

분배의 실패는 여기서 끝난 게 아니다. 전체적으로 줄어든 노동소득 몫이 개별 노동자들 사이에 분배되는 방식도 더 불평등해졌다. 엘리트 봉급생활자의 월급이 매년 치솟아오르는 반면, 하층 노동자에게 그런 봄날은 찾아오질 않았다. 미국에서는 하층 10%의 임금이 지난 20여 년 동안 줄어드는 기현상까지 생겼다. 봄날은커녕 매서운 한파였다. 유럽도 예외는 아니었다. 정보기술(IT)과 세계화로 무장한 ‘아름다운 시대’의 도래를 노래하는 동안, 빈곤층과 저임금층은 늘어났다. 고용이 곧 복지라면서 취업을 강권하는 사회가 되었지만, 일을 해도 빈곤한 경우가 늘어났다. ‘근로빈곤층'(Working Poor)이라는 신조어가 생겨났다. 이를 문제 삼으면서 정부와 기업에 복지와 노동시장 대책을 요구하면, 그들은 성공한 1%를 가리키며 ‘하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다’는 성경 말씀을 인용했다. 그러나 이 말은 성경에 나오질 않는다.

노동소득 몫이 줄고 그마저 불평등하게 나누어졌으므로, 소비 수요에 비상이 걸렸다. 생산은 계속 늘어나는데 소비가 따라가지 못했다. 케인스가 일찍이 자본주의 고질병으로 걱정했던 이른바 ‘유효수요 부족’ 문제가 불거졌다. 그렇다고 그들은 소득분배의 균형을 바로잡으려는 정공법을 택하진 않았다. 그 대신 국내 소비력 제약으로 팔리지 못하는 생산물을 다른 나라에 수출하거나, 가계에 싼 대출을 주선해서 소비를 부추겼다. 자연히 수출을 둘러싼 경쟁이 가열돼 전세계적인 불균형(Global Imbalance)이 심화됐고, 다른 한편으로는 가계부채의 급속한 증가가 위험수위에 도달했다. 어느 쪽 방식이든 지속 가능하지 않았다.

완전고용을 대체한 ‘고용 없는 성장’

완전고용도 사라졌다. 경제는 성장하지만 고용은 그만큼 늘지 않는 ‘고용 없는 성장'(Jobless Growth)이 완전고용을 대체했다. 중앙은행과 경제 담당 부서들도 공식 문서에서 ‘완전고용’이라는 단어를 슬그머니 지우기 시작했다. 한때 경제성장과 고용창출이 혼연일체가 되었던 미국에서도 1990년대 말부터는 경제만 홀로 성장하기 시작했다. 유럽에서는 청년실업이 두드러져 정치·사회 문제로 등장했다. 복지 혜택이 지나쳐서 노동 의욕을 꺾는다며 ‘일하지 않는 자는 먹지도 말라’는 비판도 높아갔지만, 먹기 위해 일을 찾는 이들에게는 정작 일자리가 주어지지 않았다.

분배와 고용의 동시적 실패는 기업의 힘을 키웠다. 기업은 이렇게 강력해진 힘을 주저 없이 휘둘렀다. 과거엔 기업이 부담했던 비용이 정부와 사회에 전가됐다. 숙련과 직업훈련은 국가와 기업의 공조를 요하는 투톱 전술을 필요로 하는데, 숙련 기술의 혜택자인 기업은 관련 비용을 점점 더 정부나 개인에게 떠넘겼다. 국가경쟁력 강화라는 명분하에 정부는 훈련비용을 더 많이 떠안게 되었고, 특히 대기업은 자체 훈련보다 중소기업에서 훈련된 직원을 데려오는 손쉬운 방법을 택하게 되었다. 기업의 ‘태업’이었다. 채용도 마찬가지였다. 능력과 잠재력이 있는 젊은이를 잘 살펴 뽑도록 채용 과정에 투자하는 것이 기업의 마땅한 도리지만, 채용비용은 갈수록 구직자들에게 전가됐다. 구직자가 경쟁적으로 스펙을 쌓아 스스로 가치를 입증해야 하는 본말전도가 생겨났다.

그들의 사회·경제적 기여는 이렇게 줄었음에도, 역설적으로 그들의 목소리와 영향력은 되레 커졌다. OECD 국가들의 평균 법인소득세는 1981년 49%에 육박했으나, 2013년 현재는 32%에 불과하다. 개인소득세의 변화는 더 두드러졌다. 한때 최고 세율이 70% 이상 육박했던 것이 지금은 대부분 40% 수준이다. 예전보다 훨씬 더 가져갔지만 훨씬 덜 내는 구조가 만들어진 것이다. 그들의 힘이었다. 난공불락의 1 대 99 사회는 그렇게 만들어졌다.

이런 분배 투쟁으로 그들의 부가 쌓여가는 만큼 그들의 자본주의는 위태로워졌다. 상위 1%가 가져간 소득 비율이 역사상 최정점이던 시기가 두 차례 있었는데, 공교롭게도 그 뒤를 이어 역사상 최악의 경제위기가 찾아왔다. 첫 번째가 1930년대 대공황(Great Depression)이고, 두 번째가 현재의 위기, 경기대침체(Great Recession)다. 그들이 자초한 일이니, 결자해지를 기대했다. 십시일반으로 돈보따리를 만들어 안겨주며, 수습하는 일도 그들에게 맡겼다. 언성을 높이긴 했으나 멱살 잡는 일은 없었다. 경제를 위해 애쓴다는 그들의 발목을 잡았다는 볼멘 투정이 나올까 걱정이었다. 그런데 그들은 여전히 빈손만 내보인다. 오히려 당당해졌다.

‘분배의 재구성’은 곧 일의 재구성

그럼 어떡할 것인가? 결국 분배다. 우선, 분배 문제를 색안경을 끼고 보는 태도가 바뀌어야 한다. “사회주의는 비참함을 공평하게 나누는 경제이고, 자본주의는 축복을 조금 불평등하게 나누어가는 경제”라는 윈스턴 처칠 식의 고전적인 꼼수는 더 이상 통하지 않는다. 그간 분배 개선을 마치 인위적이고 비시장적인 것이라 터부시해온 분배중립주의론은 역설적으로 가장 분배지향적이었고 ‘그들을 위한 분배’를 실질적으로 정당화했을 뿐이다. 분배중립적 정책은 ‘존재하지 않는 곳’이라는 의미에서 유토피아적이다.

분배 문제를 색안경을 끼고 보는 태도가 바뀌어야 한다. “사회주의는 비참함을 공평하게 나누는 경제이고, 자본주의는 축복을 조금 불평등하게 나누어가는 경제”라는 윈스턴 처칠 식의 고전적인 꼼수는 더 이상 통하지 않는다.

노벨경제학상 수상자 마이클 스펜서가 이끈 다보스포럼의 ‘현인 위원회'(Global Agenda Council on New Growth Models)는 지난 수십 년간의 불평등은 시장중심주의가 낳은 불공정한 결과라고 선언했다. 또 분배 형평성은 소득과 소비의 건실한 성장을 통해 안정적 경제를 이룰 수 있다고 인정했다. 따라서 자본주의를 위해서라도 이젠 분배를 중시하는 새로운 모델이 필요하다.

일각에서는 기술주의적 해석을 제시한다. 컴퓨터가 주도한 기술혁명으로 불평등을 피하기 힘들고, 고용의 어려움도 어쩔 수 없다는 입장이다. 그러나 기술혁명은 산업혁명 이래 자본주의의 숙명과 같은 것으로 새삼스러운 일이 아니다. 진정한 쟁점은 어떻게 기술을 사회와 경제에 이롭게 할 것인가 하는, 정책과 제도의 문제다. 그 옛날 산업혁명 시절에는 노동자들이 자신의 일자리를 뺏어가는 기계를 파괴하려 했지만, 오늘날 노동자는 러다이트(Luddites·기계파괴론자)가 아니다. 신기술을 배우려는 기술순응주의자에 오히려 가깝다. 어느 때보다 기술 변화의 순효과를 극대화할 조건이 성숙돼 있다는 뜻이다. 기술혁신을 근거로 전파되는 숙명주의는 정책무위론의 손쉬운 핑계이기 쉽다.

‘분배의 재구성’은 곧 일의 재구성이다. 그들의 자본주의에서 노동의 변화는 심대했다. 우리가 익히 아는 노동 개념으로는 오늘의 노동 일상을 아우르기가 힘들다. 노동의 세계도 고임금과 저임금으로 양극화돼 있고, 차별이 구조화돼 있다. 분배의 재구성은 여기서도 필요하다. 일해도 빈곤해질 수 있는 사회에서는, 시민들에게 여하한 상황에서도 기본적인 소득 안정성을 보장해줄 필요가 있다. 현금을 벌어오지 않지만 사회적 가치가 큰 활동도 ‘일’로 당당히 인정하고 사회적으로 보조해줘야 한다. 그렇다고 이 모든 것을 복지에 맡겨서도 안 된다. 지난 30여 년 동안, 기업은 노동자에게 노동생산성에 못 미치는 ‘불공평한’ 임금을 지급했고, 이로 인한 생계의 어려움을 사회에 떠맡겼다. 즉, 노동시장의 분배를 바로잡는 게 급선무다. 그렇지 않으면 다른 소득분배 정책이 정치적으로나 재정적으로 어려워져서 종국에는 분배 정책 전체가 무너질 위험이 있다.

“운 좋은 자가 운 없는 자에게 부리는 횡포”

결국 이 모든 것을 가능케 하는 정치가 문제다. 자본주의 경제를 위해 거침없는 목소리를 낸 루트비히 폰 미제스는 자유방임 자본주의 원리가 영속적 평화의 첫 번째 조건이라고 공언했다. 하지만 러셀은 이 말에 숨겨진 자유의 의미를 오래전에 간파했다. “자본주의 옹호자들은 자유의 신성한 원리에 자주 호소하려고 하는데, 이건 기실 한 가지 격언으로 구체화된다. 운 좋은 자가 운 없는 자에게 아무 걸림돌 없이 횡포를 부릴 자유를 의미한다.” 러셀의 단언은 다소 과장됐지만, 결국 자유의 형식적 존재가 아니라 그 내용을 보라는 경고다. 민주주의도 마찬가지다. 형식적·절차적 민주주의가 존재해 국민의 대표를 뽑는다고 해서 분배 형평성이 높아지는 건 아니다. 미국 매사추세츠공과대학(MIT)의 대런 애서모글루와 그의 동료들의 연구에 따르면, 민주주의가 분배 개선을 해준다는 증거는 아직 없다. 오히려 민주주의는 비대화된 부와 기형화된 권력에 포획될 수 있다. 한쪽으로 부가 쏠리면, 그 부를 기반으로 정치와 정부를 포섭하고 이를 통해 부를 증식하게 하는 정책을 유도해낼 수 있다. 형식화된 정치적 민주주의는 이렇게 경제적으로 비민주적 결과를 낳을 수 있다. 그들의 민주주의가 그러했다.

따라서 이제는 그들의 자본주의를 그들의 손에서 가져올 때다. 어렵고 낯선 일이다. 하지만 그들의 자본주의는 불안하고 고통스럽다. 그들, 그동안 수고하셨다.

이상헌 국제노동기구(ILO) 연구조정관

공식 SNS[통하니][트위터][미투데이]| 구독신청[한겨레21][한겨레신문]

Copyrights ⓒ 한겨레신문사, 무단전재 및 재배포 금지

< 한겨레는 한국온라인신문협회(www.kona.or.kr)의 디지털뉴스이용규칙에 따른 저작권을 행사합니다. >

호주 내륙의 사막을 옥토로 바꾸기 위해 Lake Eyre를 바닷물로 채우자는 아이디어들. 현재로선 실현 가능성이 없다고.

http://www.k26.com/eyre/The_Lake/Ideas/Fill_Lake_Eyre_/fill_the_lake.html

| Ideas: Fill the Lake?Other Ideas:The idea of a TransAustralia channel

Aspirations to populate the inland of Australia have had a long history. Marshall (1977) divides the development of Australian primary industry into four periods: recognised ignorance, learning the hard way, incautious optimism and informed adjustment. Once, the aridity was regarded as somewhat non-existent, and any mention to the contrary was considered unpatriotic. Then, great inland watering schemes were postulated and even debated by Parliament of the day. Marshall notes that with climatology being a relatively new science, the meteorologically based proposals for watering of the interior were often both simplistic and naive, as shown by the following quotation (Bradfield, 194l): The evaporation from a water surface of 50 000 km2 (proposed inland reservoirs) at 2500 mm a year could cause a fall of rain of 100 mm over 1 250 000 km2 of the dry inland. That rain after refreshing the vegetation would evaporate and fall again as rain. In other words it would be a sort of meteorological perpetuurn mobile. It is worth noting that with such a philosophy, reservoirs are not.necessary. One very wet year in the catchment – for example 1974 – would generate an unlimited sequence of wet years. Unfortunately, this is not the case. The existence of Lake Eyre fires the imagination. Various schemes have been brought forward for filling the Lake and improving this desert region. Towner (1955) reviews a number of these schemes. Chronologically, the oldest is that of letting sea water into Lake Eyre by means of a channel cut from Spencer Gulf. This was considered by the Government in 1883 and rejected. The length o a canal would be 400 km, its slope 3 x 10-5 and required bottom width 1.5 km. With estimated 10 km3 of excavations, the magnitude of earthworks would be without precedent in the world, with the possible exception of Plato’s canals of Atlantis. The cost of such an enterprise – using conventional methods and 1986 prices would be in the order of 10 billion dollars Another scheme, by Dr Bradfield, was to transport the waters of the Burdekin River across the Great Dividing Range by tunnel from the Queensland coast and discharge them into Cooper Creek with a constant rate of 160 m3/s. Annual import of some 5 km3 of water would allow huge areas to be irrigated. However, as Towner points out, this idea lies in a category of wishful thinking, not supported by any calculations. One part of the another scheme proposed by Dr Bradfield was the construction of four reservoirs at the headwaters of the Finke, Georgina, Diamantina and Cooper Creek. Each dam was to be 200 km long and hold some 80 km3 of water spread over an area of 12 000 km2. As a subsidiary scheme he recommended the damming of the Mulligan River and taking its water to the Hay River that traverses the Simpson Desert. Considering our present needs, and technology, such schemes although appealing, could be only born from ignorance of hydrology in general and the hydrology the Lake Eyre Basin in particular. Their weak points can be seen a glance: -Filling of the Lake with sea water is impractical. From evaporation, after say 100 years, the Lake would contain 30 km3 salt instead of water. Benefits having such an amount of salt are doubtful, and the relevant desalination techniques are not available. -There are no technologies presently available for increasing the rainfall over large areas. Thus, until such methods are developed, it is pointless to construct reservoirs with holding capacities some hundred times more than mean annual flows. In the meantime, smaller reservoirs on the Cooper and Diamantina can be given some consideration. -Generally, the diversion of rivers is impractical before the fullest use has been made of their waters in their own basins. -As already mentioned, filling of the Lake will not increase the rainfall in central Australia. Spencer Gulf and the Red Sea, for example, have little if any effect on rainfall in the surrounding country. -Great water schemes of the world are usually built for the purpose of power generation, flood protection, irrigation and water supply. In our century, a filled Lake Eyre could merely serve as a major tourist attraction. So, is the man-made inland sea feasible? Probably the most correct answer is:not now. |

http://www.hani.co.kr/arti/SERIES/503/618266.html

“사업을 해보니까… 돈 버는 게 정말 위험한 일이더라. 사람들이 잘 모르는데, ‘돈 쓰는 재미’보다 몇천배 강한 게 ‘돈 버는 재미’다. 돈 버는 일을 하다 보면 어떻게 하면 돈이 더 벌릴지 자꾸 보인다. 그 매력이 어찌나 강한지, 아무도 거기서 빠져나올수가 없다. 어떤 이유로든 사업을 하게 되면 자꾸 끌려드는 거지. 정의고 나발이고, 삶의 목적도 다 부수적이 된다.”

|

|

자신을 ‘조명받을 가치가 없는 사람’으로 소개하는 채현국 효암학원 이사장을 연말인 12월23일 서울시 종로구 조계사 안에서 만났다. 채 이사장은 “쓴맛이 사는 맛”이라며 “요즘처럼 절망적일 때 신명을 내야 한다”고 말했다. 강재훈 선임기자<ahref=”mailto:khan@hani.co.kr”>khan@hani.co.kr

|

[토요판] 이진순의 열림

며칠씩 신문을 보기 싫을 때가 있다. 상쾌한 표정으로 조간신문을 펼쳐 드는 건 신문사 광고에나 나오는 장면이다. 신문을 펼치는 게 판도라의 상자를 여는 것만큼 불길한 나날들, 불빛도 없이 끝이 보이지 않는 터널…. 어른을 만나고 싶었다. 채현국 선생을 만나면 “어른에 대한 갈증”이 조금 해소될 수 있을까. 격동의 시대에 휘둘리지 않고 세속의 욕망에 영혼을 팔지 않은 어른이라면 따끔한 회초리든 날 선 질책이든 달게 받을 수 있을 것 같았다.

채현국 선생에 대한 기록은 변변한 게 없다. 출생연도 미상. 대구 사람. 서울대 철학과 졸. 부친인 채기엽과 함께 강원도 삼척시 도계에서 흥국탄광을 운영하며 한때 “개인소득세 납부액이 전국에서 열 손가락 안에 들 정도로” 거부였던 그는 유신 시절 쫓기고 핍박받는 민주화 인사들의 마지막 보루였다. 언론인 임재경의 회고에 따르면 채현국은 <창작과 비평>의 운영비가 바닥날 때마다 뒤를 봐준 후원자였으며 셋방살이하는 해직기자들에게 집을 사준 “파격의 인간”이다. 김지하, 황석영, 고은 등 유신 시절 수배자들에게 은신처를 제공하고 여러 민주화운동 단체에 자금을 댄 익명의 운동가, 지금은 경남 양산에서 개운중, 효암고를 운영하는 학원 이사장이지만 대개는 작업복 차림으로 학교 정원일이나 하고 있어 학생들도 그를 알아보지 못한다고 했다. 한사코 인터뷰를 거부하던 채현국 선생을 지난 12월23일 조계사 찻집에서 어렵사리 대면했다. 검은 베레모에 수수한 옷차림, 등에 멘 배낭은 책이 가득 들어 묵직했다. 노구의 채현국은 우리 일행에게 허리를 굽혀 절을 하고 깍듯이 존대를 했다.

“독지가라 쓰지 말라”는 인터뷰 조건

-왜 그렇게 인터뷰를 마다하시나?

“내가 탄광을 한 사람인데…. 사람들이 많이 다치고 죽었다. 난 칭찬받는 일이나 이름나는 일에 끼면 안 된다.”

-탄광사고는 다른 탄광도 마찬가지 아니었나?

“그게 결국은 내 책임이지. 자연재해도 아니고….”

흥국탄광이 설립된 것이 1953년. 열일곱 살 때부터 채현국은 서울에서 연탄공장을 하며 부친의 일을 돕기 시작했고 10여 년 후부터는 본격적으로 도계에 내려가 73년까지 회사를 운영했다.

-젊어서는 큰 기업가였고 현재 학원 이사장인데, 어르신 70 평생에 대한 기록이 거의 없다. 평전이나 자전에세이 같은 것도 없고.

“절대 쓰지 않을 거다. 주변 사람들한테도 부탁했다. 쓰다 보면 좋게 쓸 거 아닌가. 그거 뻔뻔한 일이다. 난 칭찬받으면 안 되는 사람이다.”

-죄송하지만 연세도 잘 모르겠다. 몇 년도 생이신가?

“호적에는 1937년생으로 되어 있지만 실제로는 35년생이다. 올해 일흔아홉.”

-남재희 전 노동부 장관이 쓴 글에 보면 “채현국은 거리의 철학자, 당대의 기인, 살아있는 천상병”이라는 대목이 있다.

“하하하… 거지란 소리지.”

-어쨌든 주류 모범생은 아니신 듯하다.(웃음)

“근데 시험을 잘 치니까 내가 모범생으로 취급되고. ‘저러다 언젠간 출세할 거야’ 하는 사람들도 있었는데. 10여 년 전부터 내게 성을 내는 친구들이 있다. ‘이 새끼, 출세하고 권력 가질 줄 알았는데 속았다’고….(웃음)”

-출세는 안 하신 건가, 못 하신 건가?

“권력하고 돈이란 게 다 마약이라…. 지식도 마찬가지고. 지식이 많으면 돈하고 권력을 만들어 내니까….”

자세한 얘기를 듣고 싶었다. 채현국 선생과의 인터뷰는 긴 실랑이 끝에 몇 가지 약속을 전제로 성사되었다. “절대로 자선사업가, 독지가라는 표현을 쓰지 않을 것” “미화하지 말 것” “누구를 도왔다는 얘기는 하지 말 것.”

-도움 받은 사람들이 있는데 왜 도운 사실을 숨기나?

“난 도운 적 없다. 도움이란, 남의 일을 할 때 쓰는 말이지. 난 내 몫의, 내 일을 한 거다. 누가 내 도움을 받았다고 말하는지는 몰라도 나까지 그렇게 생각하면 안 될 일이다.”

-왜 안 되나?

“그게 내가 썩는 길이다. 내 일인데 자기 일 아닌 걸 남 위해 했다고 하면, 위선이 된다.”

-한때 소득세 10위 안에 드는 거부였다고 들었는데 지금은 어떠신가?

“난 여섯번 부자 되고 일곱번 거지 된 사람이다. 지금은 일곱번짼데 돈 없는 부자다.(웃음) 돈은 없지만 학교 이사장이니까. 개인적으론 가진 거 없다. 보증 불이행으로 지금도 신용불량자다.”

-탄광업에선 완전히 손 떼셨나?

“73년도에 탄광 정리해서 종업원들한테 다 분배하고 내가 가진 건 없다.”

-어떻게 분배를 했나?

“광부들한테 장학금 주기 시작해서 그 자식들 장학금 주다가 병원 차려서 무료 진료하다가… 마지막에 손 털 때는 광부들이 이후 10년씩 더 일한다 치고 미리 퇴직금을 앞당겨 계산해서 나눠줬다.”

-73년이면 오일쇼크로 탄광업이 황금알 낳는 거위였을 텐데 왜 기업을 정리했나?

“경기 좋을 때였다. 근데 72년도에 국회 해산되고 유신 선포되면서 곰곰이 생각했다. 그러곤 ‘이제 더 이상 탄광 할 이유가 없겠다’고 결론 내렸다. 내가 정치인은 아니지만 군사독재 무너뜨리고 인간이 인간답게 살아야 한다는 생각으로 일을 해왔는데….”

-그럴수록 돈을 벌어서 민주화운동을 지원해야 하는 것 아닌가?

“사업을 해보니까… 돈 버는 게 정말 위험한 일이더라. 사람들이 잘 모르는데, ‘돈 쓰는 재미’보다 몇천배 강한 게 ‘돈 버는 재미’다. 돈 버는 일을 하다 보면 어떻게 하면 돈이 더 벌릴지 자꾸 보인다. 그 매력이 어찌나 강한지, 아무도 거기서 빠져나올 수가 없다. 어떤 이유로든 사업을 하게 되면 자꾸 끌려드는 거지. 정의고 나발이고, 삶의 목적도 다 부수적이 된다.”

-중독이 되는 건가?

“중독이라고 하면, 나쁜 거라는 의식이라도 있지. 이건 중독도 아니고 그냥 ‘신앙’이 된다. 돈 버는 게 신앙이 되고 권력이, 명예가 신앙이 된다. 그래서 ‘아, 나로서는 더 이상 깜냥이 안 되니, 더 휘말리기 전에 그만둬야지’ 생각했다.”

-부친이신 채기엽 선생도 중국에서 크게 사업을 일으켜 독립운동가들에게 재정적 도움을 주신 걸로 알고 있다. 큰돈을 만지면서 돈에 초연하기는 부친한테서 배우신 건가?

“우리 아버님도 일제 치하 왜곡된 시대에 살았기 때문에 성공 자체를 그리 자랑스럽게 생각하지 않으신다. 부끄러운 시절에 잘산 것이 자랑일 수 없다는 걸 잘 아는 사람이다. 아버지가 과거 얘기를 나한테 하신 적이 없어서, 내가 아는 것도 다 남한테 드문드문 들은 거다.”

대구 부농의 독자였던 부친 채기엽은 교남학원 1기 졸업생으로 시인 이상화 집안과 교분이 깊었다. 이상화의 백형인 이상정 장군이 중국에서 독립운동을 하는 걸 알고 상하이(상해)로 갔으나 만나지 못하고 중국에 잔류해서 사업을 시작했는데 트럭운송업, 제사공장, 위스키공장을 하며 손대는 일마다 크게 성공했다. 독립운동가들을 먹이고 재우고 돈 대준 대인으로 알려져 있으나 그도 46년 귀국할 때는 빈손이었다.

장의사적인 인간과 산파적인 인간

-일제하 지식인 중에 사회주의에 경도된 사람이 많았는데 아버님은 어떠셨나?

“아주 자유로운 사람이었다. 사상이나 이념 그런 거에 구애받지 않고 ‘사람’을 좋아하셨다. 아버님도 나도, 지식이나 사상은 믿지 않는다.”

-서울대 철학과까지 나오신 분이 지식을 안 믿는다니?

“지식을 가지면 ‘잘못된 옳은 소리’를 하기가 쉽다. 사람들은 ‘잘못 알고 있는 것’만 고정관념이라고 생각하는데 ‘확실하게 아는 것’도 고정관념이다. 세상에 ‘정답’이란 건 없다. 한 가지 문제에는 무수한 ‘해답’이 있을 뿐, 평생 그 해답을 찾기도 힘든데, 나만 옳고 나머지는 다 틀린 ‘정답’이라니…. 이건 군사독재가 만든 악습이다. 박정희 이전엔 ‘정답’이란 말을 안 썼다. 모든 ‘옳다’는 소리에는 반드시 잘못이 있다.”

-반드시?

“반드시! 햇빛이 있으면 그늘이 있듯이, 옳은 소리에는 반드시 오류가 있는 법이다.”

부친이 큰 사업가였지만 채현국은 부잣집 도련님으로 자라지 못했다. 사업은 부침이 심했고, 부친의 종적이 묘연할 때 어머니가 삯바느질로 가계를 꾸린 적도 적지 않았다. 위로 형이 한 분 계셨는데 휴전되던 날, 자살로 생을 마감했다. 서울대 상대 4학년이던 형은 유서도 남기지 않았다. “이제 우린 영구분단이다. 잘 살아라…” 한마디뿐이었다. 형의 죽음으로 채현국은 열일곱 살에 집안의 11대 독자가 되었다.

-서울대에 입학해서 연극반 활동을 하셨다고 들었다.

“한 게 아니라 만든 거다. 그때 이순재가 철학과 3학년이고 내가 1학년이었는데 순재더러 ‘우리 연극반 하나 만들래?’ 해서….”

-이순재씨가 선배라면서 왜 반말을 쓰시나?

“나이로는 순재가 나보다 한 살 많은데. 내가 중학 때부터 후배한테는 예대(禮待)하고 선배한테는 반말했다. 나랑 친구 할래, 선배 할래? 물어보고 친구 한다고 하면 반말로…. 후배한테 반말하는 건 왜놈 습관이라, 그게 싫어서 난 후배한테 반말하지 않는다.”

-원래 조선 풍습은 후배한테 반말 안 쓰는 건가?

“퇴계는 26살 어린 기대승이랑 논쟁 벌이면서도 반말 안 했다. 형제끼리도 아우한테 ‘~허게’를 쓰지, ‘얘, 쟤…’ 하면서 반말은 쓰지 않았다. 하대(下待)는 일본 사람 습관이다.”

도계에서 흥국탄광 운영하는

거부였지만 유신 시절 쫓기던

양심세력의 마지막 보루였던

파격, 파격, 파격, 파격의 인간

세상에 정답이란 건 없다

무수한 ‘해답’이 있을 뿐…

모든 건 이기면 썩는다

아비들도 처음부터 썩진 않았지

노인세대를 절대 봐주지 마라

-어쨌든 사업하는 집안 자제로 일류대까지 갔는데 왜 연극을 할 생각을 했나?

“교육의 가장 대중적인 형태가 연극이라고 생각했다. 글자를 몰라도 지식이 없어도, 감정적인 형태로 전달이 되고. 지금도 난, 요즘 청년들이 한류, 케이팝 하는 거 엄청난 ‘대중혁명’이라고 본다. 시시한 일상, 찰나찰나가 예술로 승화되고… 멋진 일이다.”

대학 졸업 후 채현국이 선택한 직업은 중앙방송(KBS의 전신) 공채 1기 연출직이었다. 그러나 입사 석달 만에, 박정희를 우상화하는 드라마를 만들라는 지시에 미련 없이 사표를 던졌다. 마침 흥국탄광도 부도 위기였다. 여기저기 전화를 돌려, 연 360%의 사채를 쓰며 겨우 위기를 막고, 이후 10여 년간 사업에만 전념했다.

-그렇게 고생해서 일군 사업인데, 아깝지 않나?

“아깝지 않다.”

-기업을 제대로 키워서 돈을 벌어 좋은 일에 쓰겠다고 생각하는 사람들도 많은데.

“그거 전부 거짓말이다. 꼭 돈을 벌어야 좋은 일 하나? 그건 핑계지. 돈을 가지려면 그걸 가지기 위해 그만큼 한 짓이 있다. 남 줄 거 덜 주고 돈 모으는 것 아닌가.”

-기업가가 자기 개인재산을 출연해서 공익재단을 만드는 경우도 있지 않은가?

“(흥분한 어조로) 자기 개인 재산이란 게 어딨나? 다 이 세상 거지. 공산당 얘기가 아니다. 재산은 세상 것이다. 이 세상 것을 내가 잠시 맡아서 잘한 것뿐이다. 그럼 세상에 나눠야 해. 그건 자식한테 물려줄 게 아니다. 애초부터 내 것이 아닌데, 재단은 무슨…. 더 잘 쓰는 사람한테 그냥 주면 된다.”

-그렇게 두루 사회운동가들에게 나눠주셨지만 개중에는 과거 경력을 입신과 출세의 발판으로 삼거나 아예 돌아서서 배신을 하는 경우도 있었다.

“돈이란 게 마술이니까… 이게 사람에게 힘이 될지 해코지가 될지, 사람을 회전시키고 굴복시키고 게으르게 하는 건 아닐지 늘 두려웠다. 그러나 사람이란… 원래 그런 거다. 비겁한 게 ‘예사’다. 흔히 있는, 보통의 일이다. 감옥을 가는 것도 예사롭게, 사람이 비겁해지는 것도 예사롭게 받아들여야 한다.”

-서운하거나 원망스러운 적 없으신가?

“모든 건 이기면 썩는다. 예외는 없다. 돈이나 권력은 마술 같아서, 아무리 작은 거라도 자기가 휘두르기 시작하면 썩는다. 아비들이 처음부터 썩은 놈은 아니었어, 그놈도 예전엔 아들이었는데 아비 되고 난 다음에 썩는다고….”

-보통 선생 연배에 이른 분들을 뵈면, 4·19에 열렬히 참여하고 독재에 반대했던 분들이 나이 들며 급격히 보수화되는 경우가 많다. 어떤 의제든 종북이냐 아니냐로 색칠을 해서 다른 모든 가치에 우선시하는데, 이런 세대갈등은 어떻게 풀어야 하나?

“세상엔 장의사적인 직업과 산파적인 직업이 있다. 갈등이 필요한 세력, 모순이 있어야만 사는 세력이 장의사적인 직업인데, 판사 검사 변호사들은 범죄가 있어야 먹고살고 남의 불행이 있어야 성립하는 직업들 아닌가. 그중에 제일 고약한 게, 갈등이 있어야 설 자리가 생기는 정치가들이다. 이념이고 뭐고 중요하지 않다. 남의 사이가 나빠져야만 말발 서고 화목하면 못 견디는…. 난 그걸 장의사적인 직업이라고 한다.”

깨진 돌에 쓰인 “쓴맛이 사는 맛”

-그럼 산파적인 직업은 뭔가?

“시시하게 사는 사람들, 월급 적게 받고 이웃하고 행복하게 살려는 사람들…. 장의사들에게는 죄송하지만, 실제 장의사는 산파적인 사람들인데. 여하튼 갈등을 먹고 사는 장의사적인 사람들이 이런 노인네들을 갈등 속에 불러들여서 이용하는 거다. 아무리 젊어서 날렸어도 늙고 정신력 약해지면 심심한 노인네에 지나지 않는다. 심심한 노인네들을 뭐 힘이라도 있는 것처럼 꾸며 가지고 이용하는 거다. 우리가 원래 좀 부실했는데다가… 부실할 수밖에 없지, 교육받거나 살아온 꼬라지가…. 비겁해야만 목숨을 지킬 수 있었고 야비하게 남의 사정 안 돌봐야만 편하게 살았는데. 이 부실한 사람들, 늙어서 정신력도 시원찮은 이들을 갈등 속에 집어넣으니 저 꼴이 나는 거다.”

-젊은 친구들한테 한 말씀 해 달라. 노인세대를 어떻게 봐달라고….

“봐주지 마라. 노인들이 저 모양이라는 걸 잘 봐두어라. 너희들이 저렇게 되지 않기 위해서. 까딱하면 모두 저 꼴 되니 봐주면 안 된다.”

-요즘 청년들이 “안녕들 하십니까” 대자보를 이어가고 있다. 어떻게 보시나?

“아주 고마워! 젊은 사람들 그렇게 하는 게 얼마나 고마운지 모르겠다. 그렇게라도 살아 있어줘서 얼마나 다행인지…. 날조 조작하는 이 언론판에 조종당하지 않고 그렇게 터져 나오니 참 고마워. 역시 젊은 놈들이 믿을 만하구나. 암만 늙은이들이 잘못해도 그 덕에 사는구나 하고….”

-정약용 같은 사람은 죽기 훨씬 전에 자기 비문을 썼다는데, 만일 그런 식으로 선생의 비문을 스스로 쓴다면 뭐라고 하고 싶으신가?

“우리 학교에 가면 ‘쓴맛이 사는 맛’이라고 돌멩이에 쓰여 있다. 원래 교명을 쓰려고 가져왔는데 한 귀퉁이가 깨져 있었다. 깨진 돌에 교명 쓰는 게 안 좋아서 무슨 다른 말 한마디를 새겨볼까 하다가 그 말이 생각났다. 학생들한테 ‘이거 어떠냐?’ 물었더니 반응이 괜찮더라. 비관론으로 오해하는 놈도 없고.”

-그 말이 비관론이 아닌가?

“아니지. 적극적인 긍정론이지. 쓴맛조차도 사는 맛인데…. 오히려 인생이 쓸 때 거기서 삶이 깊어지니까. 그게 다 사람 사는 맛 아닌가.”

-그럼 비문에 “쓴맛이 사는 맛이다” 이렇게?

“그렇게만 하면 나더러 위선자라고 할 테니 뒤에 덧붙여야지. ‘그래도 단맛이 달더라’ 하고.(웃음)”

-“쓴맛이 사는 맛이다… 그래도 단맛이 달더라.” 뭐가 인생의 단맛이던가?

“사람들과 좋은 마음으로 같이 바라고 그런 마음이 서로 통할 때…. 그땐 참 달다.(웃음)”

당분간은 쓴맛도 견딜 만할 것 같다. 선생과 함께한 시간이 내겐 “꿀맛”이었다.

녹취 김혜영(세명대 저널리즘스쿨 대학원)

|

http://v.daum.net/link/21264437

나는 꼼수다를 글로 꼼꼼하게 정리하는 블로그가 있어서 소개합니다.

다음뷰의 함께 사는 세상 (with tulipmania)

– 침묵과 공포의 ‘도가니’가 아프게 전하는 말

[엔터미디어=정덕현의 영화 공감] 침묵의 대가는 크다. 이 말은 듣는 이에 따라서 이중적인 의미로 다가온다. 혹자는 침묵함으로써 얻게 되는 현실적인 이득을 떠올릴 수도 있고, 혹자는 잃게 되는 양심을 떠올릴 수도 있다. ‘도가니’는 바로 이 침묵이 가진 이중적인 의미를 우리에게 묻는 영화다. 당신은 과연 이 진저리처질 정도의 참혹한 사건 앞에서 현실이라는 이유로 침묵할 수 있을 것인가. 그 침묵이 가져오는 양심의 가책을 견뎌낼 수 있을 것인가.

‘도가니’. 사전적 의미로는 ‘쇠붙이를 녹이는 그릇’을 뜻하지만 우리는 흔히 ‘침묵의 도가니’ 혹은 ‘공포의 도가니’ 같은 표현으로 이 단어를 사용한다. 애초에 제목을 거기서 가져왔기 때문일까. 이 영화를 가장 잘 표현하는 것 역시 ‘침묵의 도가니’와 ‘공포의 도가니’ 이 두 표현이다. 한 청각장애인학교에서 무려 5년 간 교장과 교사들이 청각장애아들을 대상으로 벌인 성폭력과 학대는 ‘침묵’과 ‘공포’를 그대로 영화 속에 담는다. 침묵할 수밖에 없는 장애를 가진 피해자들이 침묵을 강요받고, 그런 사실을 알고 있는 주변인들조차 침묵하는 상황은 그 자체로 공포가 아닐 수 없다.

인간이 인간에게 저지를 수 없는 짓을 버젓이 저지르는 상황도 그렇지만, 그걸 그 누구도 나서서 막지 않는 상황은 더 큰 공포다. 즉 ‘도가니’는 ‘침묵의 도가니’ 같은 표현이 그런 것처럼 이 정의니 진리니 하는 추상적인 상황을 지극히 즉물적인 눈앞의 상황으로 낱낱이 보여주는 영화다. 그래서 추상으로 덧씌워져 가려져 있는, 몇몇 글자들로는 도무지 표현하기 어려운 이 짐승 같은 상황을 고스란히 발가벗겨 보여준다. 게다가 법 역시 돈과 권력의 힘에 휘둘리며 침묵하고 있다는 사실은 이 공포가 저 어느 지방학교에서 벌어진 남의 일이 아니라 바로 우리에게도 일어날 수 있는 우리의 일이라는 것을 상기시킨다.

영화가 어떤 비전을 보여주지 못하는 것은 현실이 그렇지 못하기 때문이다. ‘도가니’는 참혹할 정도로 보는 이를 고통스럽게 만든다. 그런 일들이 벌어지고 있었지만 역시 침묵하고 있었던 우리들의 눈과 귀를 아프게도 찌른다. 그럼으로써 가슴으로 담으려 하지 않았던 우리들을 분노하고 눈물 흘리게 만든다. 그리고 잔인하게도 끝끝내 희망을 보여주지 않는다. 마치 영화 속 무진이라는 도시를 뒤덮고 있는 안개처럼 답답하게 가려진 현실을 그대로 바라보라고만 한다. 한 청각장애인 학교에서 실제 벌어졌던 사건이고 여전히 그 때의 가해자들은 아무런 처벌도 받지 않고 버젓이 교편을 잡고 있는 현실에서 영화가 어찌 감히 비전을 보여주겠는가.

하지만 이 비전 없는 현실을 그대로 바라보고 있다는 것이 사실은 이 영화가 주는 비전이다. 모두가 침묵하고 덮으려고 했던(지금도 여전히 진행형이다) 이 아픈 현실을 영화가 고스란히 보여주고 있다는 것. 그럼으로써 법이 하지 못했던 것을 우리가 그 현실을 그대로 바라봄으로써 하고 있다는 것을 자각하게 해주는 것이 이 영화의 비전이다. 모든 것이 은폐되는 상황 속에서는 그것을 직시하고 잊지 않는 것이 때로는 그 어떠한 행동보다도 더 적극적인 참여가 되기도 한다. ‘도가니’는 그런 점에서 보는 것이 그 자체로 인권을 향한 한 걸음이 되는 영화다. 그들이 저지른 짓을 바라보고 우리 기억의 감옥 속에 그들을 가둬두는 것으로, 법이 풀어준 그들을 영원히 봉인시키는 것. 그럼으로써 영화가 말하는 것처럼, “우리가 세상을 바꾸려고 노력하는 것보다 세상이 우리를 바꾸지 못하게 노력해야” 한다는 것. 영화를 통해 ‘침묵’과 ‘공포’의 도가니를 느꼈다면 그 아픈 고통을 잊지 않는 것. 그것이 ‘도가니’가 그간 귀가 있어도 듣지 못했던 우리에게 아프게 전하는 말이다.

정덕현 칼럼니스트 thekian1@entermedia.co.kr

[사진=영화 ‘도가니’]

http://media.daum.net/entertain/enews/view?cateid=1032&newsid=20110928160904363&p=entermedia

[딴지일보] 프리메이슨 그들은 누구인가?

숨은 지배자, 세계 정부, 악마 숭배자, 세계 멸망을 획책하는 광신 단체, 새시대의 위대한 리더, 흑마술과 이교도의 총본산, 비밀 결사, 평범한 친목 단체 등 수많은 얼굴을 가진, 세계 최대의 권위와 최고(古)의 역사를 자랑하는 범 지구적 민간 조직- 프리메이슨.

|

| 프리메이슨의 상징인자와 컴퍼스. 이 밖에도다양하고 신비한 형태의 도형들을 중요시한다. |

일단 문제 하나. 다음 인물들의 공통점들은 무엇일까?

바흐, 모차르트, 베토벤, 하이든, 리스트, 시벨리우스, 괴테, 키플링, 코난 도일, 마크 트웨인, 오스카 와일드, 푸시킨, 볼테르, 실러, 맥아더, 나폴레옹, 에펠(에펠탑 설계자), 헨리 포드, 극지 탐험가 피어리와 스콧, 재즈 피아니스트 오스카 피터슨, 카운트 베이시, 듀크 엘링튼, 냇 킹 콜, 우주비행사 존 글렌, 마술사 후디니, 조지 워싱턴과루즈벨트, 트루먼을 포함한 18 명의 미국 대통령들, 다섯 명의 영국 왕들과 윈스턴 처칠을 포함한 여섯명의 영국 수상들, 골프 선수 아놀드 파머…

답 : 남자, 서양 사람(흑인도 포함) 그리고 프리메이슨 회원.

국장이 프리메이슨의 실체에 대해 깊이 탐구해 들어가기 전에 이 이름들을 열거한 것은 조직으로서의 프리메이슨이 가지고 있는 영역의 넓이와 깊이를 열분들께 실감나게 느끼도록 하기 위해서다. 물론 위의 이름들은 문서에 의해 증명된 프리메이슨 회원 중 아주 유명한 극히 일부에 불과할 뿐이며 이들의 영역은 인종과 직업, 종교에 구애됨 없이 폭넓게 분포되어 있다.

바흐, 워싱턴 등의 이름에서 알 수 있듯이 프리메이슨은 시기적으로도 이미 2, 300 년 전부터 유럽과 아메리카 대륙의 백인사회를 중심으로 퍼져 나갔음을 알 수 있다. 18 세기부터 현재에 이르는, 유럽 문명이 도달한 세계 각지, 각 분야 지도자급 인물들의 대부분이 프리메이슨과 직접적으로 관련되어 있다고 해도 과언이 아닐 것이다. 이쯤 되면 궁금해진다. 모차르트와 헨리 포드, 맥아더가 동시에 가입되어 있는 이 단체는 대체 뭐냐? 왜 모여 있으며, 회원들은 모여서 뭘 하나…?

다른 걸 다 떠나서 위 명단만으로도 확실히 알 수 있는 것은, 이들이 인종과 국경, 종교, 체제를 초월한 지도급 인사들을 회원으로 가입시킬 수 있는 힘 또는 흡인력을 지난 수백년간 흔들림없이 보유해 왔다는 점이다. 그리고 이건 엄청난 것이다.

생각해보자. 지난 2, 300 년 동안 세상은 하늘과 땅이 뒤집어지는 변화를 겪었다. 기존 사회와 종교의 권위는 해체되고 민주주의의 개념, 유물론과 사회주의, 진화론이 등장했다. 제국주의와 팽창주의가 전세계를 휩쓸었고 국제질서는 몇 번이나 다시 짜여졌다. 국가들간의 헤쳐모여, 동맹의 성립과 붕괴, 이데올로기 냉전 등 아군과 적군을 구별하기 힘든 갈등이 끝없이 계속되었다. 급속한 과학의 발전은 자동차와 컴퓨터, 그리고 비행기와 미사일을 낳았다. 원자탄이 발명되고 사용되었으며, 인터넷은 전세계를 실시간으로 연결하고 있다. 보이저와 파이오니어 등 우주 탐사선은 태양계 바깥으로 날아갔으며 지구 궤도에 떠있는 허블 망원경은 수백억 광년 떨어진 우주를 감시하고 있다. 지금 이 순간에도 화성에 착륙한 미국의 오퍼튜너티는 선명한 칼라 사진을 전송해 옴은 물론 암석에 구멍을 뚫고 표본을 모으고 있다.

이 모든 엄청난 변화에도 불구하고 종교단체도 정치단체도 아닌 프리메이슨은 조금도 흔들리지 않고, 아니 어쩌면 과거보다도 더욱 강력한 힘으로 오대양 육대주-일본과 중국, 필리핀 포함. 울나라에는 공식적으로 존재하지 않음-로 뻗어나가고 있는 것이다. 수백년전 설립시 그대로의 기치를 온전히 유지한 채 말이다.

프리메이슨이 유지 발전되고 있는 동안 쇠락하거나 소멸한 나라나 조직은 그 얼마나 많은가. 열거해보자. 로마 교황청, 대영제국, 오스만 투르크 제국, 신성 로마제국, 대일본제국, 나치의 제3 제국, 무솔리니의 이탈리아 제국, 소비에트연방… 한 때는 세계를 호령하던 이들 중 대부분은 이제 상징적인 존재로 남았거나 지역의 소국으로 전락했거나 아예 소멸해 버렸다. 오직 미국만이 프리메이슨의 영속성에 비견될 수 있는 근현대사의 발전을 이루고 있다(나중에 다시 다루겠지만 이 점은 열라 중요하고, 우연이 아니다).

이것이 어떻게 가능한가. 이렇게 천지가 뒤집어지는 범 지구적 난세 속에서, 종교가 몰락하고 삶의 가치관이 뒤엉켜 가는 와중에도 흔들림 없이 유지되는 프리메이슨의 힘은 과연 뭘까. 인류의 리더라고도 할 수 있는 사람들을 끊임없이 포섭해 나갈 수 있는 그 마력은 어디에서 올까.

이를 이해하기 위해서 우리는 일단 프리메이슨의 뿌리부터 살펴보지 않으면 안 된다. 그것은 바로, 설립과 그 배경에 놓여 있는 이 전설같은 이야기들이야말로 어쩌면 프리메이슨이 가진 힘의 원천 그 자체일 것이기 때문이다.

프리메이슨의 역사 (상)

|

|

런던 시내 한 가운데에 위치한 프리메이슨 홀. 여기가 전세계 프리메이슨의 시초이자 총본산으로 United Grand Lodge of England 라고 불리운다. 건물은 20세기에 지어짐. |

창 설

프리메이슨(Freemason) 이라는 단어를 뜻 그대로 풀면 자유 석공이 된다. 개인이 아닌 집단인 만큼 우리 말로 뜻이 맞게 해석을 하자면 ‘자유 석공 조합’ 정도의 의미다. 왠 석공? 하실 분들이 많을 텐데 솔직히 열라 지당한 문제제기다. 바하나 워싱턴, 헨리 포드, 아놀드 파머가 석공이 아님은 두 말할 나위도 없고, 설사 취미로 돌을 좀 매만졌다 한들 조합에 가입할 정도의 프로페셔널이었을 리는 만무하다. 따라서 석공들의 권익 보호 같은 것을 목적으로 한 단체는 아님에 분명하다. 그럼 대체 왜 프리메이슨일까?

하긴 ‘라이온스 클럽’ 이라고 사자들이 모여 있는 것이 아닌 걸 보면 이름이야 먼 상관이냐 싶지만, 그래도 이렇게까지 구체적인 이름을 붙인 걸 보면 어떤 식으로든 돌과 전혀 관련이 없을 수는 없다. 뒤에 다시 이야기 하겠지만 실은 있어도 아주 많이 있다. 다만 그 관련성의 성격이 석공 권익 보호 따위보다 훨씬 심층적일 뿐이다.

어쨌거나, 프리메이슨의 배경을 이야기하기 위해서 일차적으로 우리는 12 세기의 중세 십자군 원정으로 거슬러 올라가야만 한다. 움베르토 에코의 소설 ‘푸코의 진자’ 를 위시한 다양한 저작에 등장하는 십자군 내의 한 조직인 성당기사단(Ordre des Templiers)을 빼놓고는 프리메이슨은 언급조차 될 수가 없기 때문이다.

성당 기사단은 십자군의 역사에 뚜렷한 족적을 남긴 단체다. 1118 년 프랑스에서 9 명의 기사에 의해 처음 발족된 기사단은 이어 당시 십자군이 탈환하고 있던 성지 예루살렘으로의 길목을 지킨다는 명분하에 이스라엘 땅으로 떠난다. 예루살렘의 솔로몬 성전 터를 기반으로-성서에서 가장 중요한 위치 중 하나- 발전과 확대를 거듭한 성당 기사단은 수령한 기부금과 이를 통한 금융업 등으로 무럭무럭 성장하게 되었고, 이렇게 거대해진 기사단은 이후 이슬람에 예루살렘을 다시 빼앗긴 후에도 백여 년 이상 번창하며 한때 교황청과 유럽의 왕들에 필적할 정도의 부와 권세를 누리는 등 가히 하늘을 찌를 듯한 위세를 떨쳤다.

그러나 1307 년, 프랑스 왕 필립보 4 세의 전격적인 체포명령과 대대적인 탄압으로 인해 성당 기사단은 갑작스러운 몰락을 맞게 된다. 체포와 탄압에 동원된 주된 명분은 ‘이단, 배교 행위’ 로서 당시 기독교 유럽에서는 치명적인 중죄였다. 구체적인 죄목 속에는 바포멧이라는 ‘염소 머리’ 를 한 악마를 우상으로 숭배한 죄, 십자가에 침을 뱉고 동료 기사의 항문에 키스를 하는 음란하고 이단적인 입회식 등의 섬칫하고도 지저분한 내용들이 포함된다. 유럽 전역에서 수천 명에 달하는 성당기사들이 모진 고문에 시달리게 되었고 기사단의 평판은 땅에 떨어졌다. 단장이었던 자크 드 몰레는 수년에 걸친 고문 후 화형에 처해지고 체포가 시작된 6 년 후 기사단은 공식적으로 해체된다. 여기까지가 알려진 성당 기사단의 간략한 역사다.

|

|

성당 기사의 이미지는 은빛 투구와 흰 옷, 붉은 십자가로 잘 알려져 있다. 비록 영화나 만화에서는 삐까뻔쩍한 분위기지만 실제 전장에서의 모습은 아마도 위와 같았을 것이다. 실제로 옷의 수와 덮고 자는 이불의 수도 제한을 받았고, 기사 2 명당 하나의 식기만이 허락되는 등 청빈을 매우 중요시했다. |

그리고 스코틀랜드로 도피한 기사들은 ‘석공’ 으로 변신, 비밀스럽게 조직을 유지하게 된다. 십자군과 석공은 일견 아무 관련이 없어 보이지만 실은 그렇지가 않다. 고딕 건축 양식을 만들어낸 사람들이 바로 다름아닌 성당 기사단원들이었기 때문이다. 유럽에 갑작스레 고딕 건축 양식이 출현한 것은 다소 갑작스럽고도 불가사의한 일로 여겨지는데, 그것은 고딕 양식의 정교하고도 선진적인 기법이 유럽 문명에서는 그 바탕이나 유래를 찾아보기 힘든 것으로 마치 하늘에서 떨어진 것과 같았기 때문이다. 아마도 성당 기사단원은 그 활동 와중에 모종의 방법으로 돌 세공 기술 및 석조 건출 기술을 배워서 유럽에 도입하게 되었을 것이고, 최초의 본격 고딕 건축물로 알려진 성 사르트르 대성당은 바로 이런 활동의 결과물이었다. 이런 만큼 아마도 ‘석공’ 은 기반을 상실한 성당 기사단원들에게는 암중모색을 위해 부족함이 없는 모양새였을 것이다. 이렇게 스코틀랜드로 숨어든 이들은 실제 석공으로 수백 년간 살면서 생활을 영위했던 모양이다. 그러던 것이 탄압 후 약 400 년이 지난 1717 년, 흩어져 있던 지부(랏지 lodge 라고 함)들이 규합하면서 프리메이슨의 이름으로 공식적으로 창설된다. 그후 불과 몇 십 년만에 유럽 각지의 유명인사들을 영입하면서 석공조합으로의 면모는 순식간에 사라지게 되는 것, 앞서 말한 바와 같다.

의 문

한 편, 프리메이슨의 모태라고 할 성당 기사단의 역사를 살펴보면서, 우리는 두 가지 중요한 의문에 봉착하게 된다.

첫째, 불과 9 명으로 시작된 성당기사단의 초기 명분은 예루살렘으로의 길목을 사수하는 일이었다. 그러나 아무리 사명감과 혈기에 넘치는 젊은 기사들이라 한들, 9 명이라는 소수의 인원으로는 이 일에 아무런 현실적 도움도 되지 않았을 것이다. 그렇다면 성당기사단은 실제로 이것과는 다른 배후의 목적을 갖고 있었을 가능성이 있다.

둘째, 십자군의 주요 기사단이라는 특성에 걸맞지 않는 섬짓한 죄목들이다. 물론 중세 역사를 통틀어, 특히 사제와 귀족들 사이에서마저도 이교도 우상 숭배나 악마 숭배 같은 행위는 그리 드물지 않게 있었던 것은 사실이다. 그러나 수천 명의 인원과 범유럽적 조직, 200 년의 역사와 막대한 부를 가진 교황청 직속의 기사단에서 이런 일들이 대놓고 행해지고 있었다는 점은 쉽게 납득하기 어렵다. 한 편, 설사 이 죄목들이 교황청에서 정략적으로 덮어 씌운 것이라 한들 이를 가능케 하기 위해서는 분명 어느 정도의 실제 근거가 있었을 것이라고 추측할 수 있다. 이런 점들을 생각해 본다면 성당 기사단은 원래부터 기독교적 이상의 실현과는 다소 거리가 있는 모임이었거나 세월이 지나면서 어떤 이유로 인해 변해갔을 가능성이 없쟎다. 만약 그랬다면 그 이유는 무엇이었을까.

현대는 물론, 근세와 중세의 관련 연구가들의 상당수는 성당 기사단의 목적 중 하나가 솔로몬 성전의 보물을 찾는 것이었다고 주장하고 있다. 솔로몬은 다윗과 함께 대표적인 구약시대 이스라엘의 왕으로 그 특출난 지혜로 잘 알려져 있다. 그리고 하나님의 축복을 받았음에도 이교적인 마법에 관심을 기울인 것으로도 유명하다. 여튼 이 솔로몬 성전의 지하에는 수많은 고대의 보물들이 숨겨져 있었다고 전해지는데, 이 중에는 모세가 십계명판을 전수받아 간직하는데 사용된 성궤-해리슨 포드 주연의 ‘레이더스‘ 의 소재가 된-도 포함된다.

|

| 영화 레이더스에 등장하는 성궤(Ark). 비교적구약성서의 고증에 충실한 모습이다. |

특기할 것은 성당 기사단의 이스라엘 쪽 본거지가 바로 이 솔로몬 성전 자리에 세워졌다는 사실, 그리고 이들이 수십년간 여기에 머물면서 분명 일종의 발굴 및 탐사작업을 폈다는 점이다. 중세의 야심있는 기독교도 귀족이라면 기독교 세계 최고의 보물인 성궤나 성배(예수가 최후의 만찬에 사용하고, 십자가를 지고 골고다 언덕으로 올러가던 중 창에 찔린 옆구리에서 흘러나온 피를 받았다는 잔) 등에 관심이 없을 리 만무하며, 이를 찾기 위해 일생을 건 노력을 기울였다고 해도 전혀 이상할 것은 없다. 이것은 세속적인 욕심보다는 오히려 종교적 열정에 의해 촉발되었을 것이기 때문이다.

궁금한 것은 그 노력의 결과 이들이 성과를 얻어냈는지, 만약 얻어냈다면 그것이 뭐였냐는 것이다. 만약 실제로 이런 성과가 있었다면, 성궤나 성배가 아니라 그 언저리의 뭐라도 얻어낸다면 그것은 이후 성당 기사단의 내외적 정체성에 직접적인 영향을 미쳤을 것이 분명하다. 그리고 이는 또한 간접적으로나마 현대의 프리메이슨에까지 계승되고 있을 가능성이 크다.

여기까지에서 우리는 다음과 같은 가정을 끌어낼 수 있다.

지금 이 순간까지도 맹위를 떨치고 있는 프리메이슨의 불가사의한 생명력과 흡인력은 천년 전 성당 기사단에 그 바탕이 있으며, 이 성당 기사단은 솔로몬의 보물/비밀과 모종의 관련을 맺고 있었다. 솔로몬에서부터 성당 기사단을 통해 프리메이슨에까지 전해진 이 ‘뭔가’ 는 근대와 현대의 대석학과 정치가들, 각 분야의 대표적 천재들을 끌어모을 수 있을 정도로 강력한 의미나 힘을 지닌 그 무엇이다. 또한 경천동지의 격변 속에서도 흔들리지 않을 정도의 영속적 가치를 지닌 무엇일 것이다. 이게 바로 프리메이슨의 힘과 권위, 존속의 비결일 것이다. 참으로 간단한 논리다.

그러나 실은 이로써 본바닥의 의문은 더 커지고 만다. 과연, 수천년의 역사를 가진 종교보다도, 당대의 세계를 뒤흔든 이데올로기보다도, 고래의 가치관을 휘저어 놓는 현대 과학보다도 강한 생명력을 지닌, ‘이것’ 은 대체 무엇이란 말이냐.

이 의문에 무턱대고 덤벼들기 전에 ‘이것’ 이 시대와 장소를 초월한 강력한 구심점으로 작용하기 위한 전제들을 살펴보자.

첫째. 실제적인 힘이 깃들어 있어야 한다. 동서고금을 통틀어 인간들은 언제나 힘이 있는 곳을 찾아 모여들게 되어 있다. 이 힘은 물리적인 힘 자체던가, 물리적인 힘으로 변환될 수 있는 무엇이다. 현대 사회를 기준으로 보자면 경제력, 군사력, 기술력, 조직력 등등을 생각해 볼 수 있다. 아무 힘도 없는 석공 조합에 세기의 천재들이 모여들진 않는다.

둘째. 주요한 철학적 해답을 품고 있어야 한다. 앞서 제기한 명단의 인물 대부분은 남다른 재능과 노력으로 자기 분야에서 일가를 이룬 존경받는 사람들로, 오로지 힘만을 보고 덤벼드는 야심가들과는 좀 다르다. 이런 사람들을 모으기 위해서는 설득력 강한 철학과 사상, 즉 명분이 있어야만 한다. 단순한 친목 모임이나 지역 유지 모임/조직과는 다른 수준의 정신적인 구심력이 바로 여기서 비롯될 수 있다.

셋째. 외부세계와는 구별되는 차별성을 내재해야 한다. 이후에 논의하겠지만 프리메이슨은 고대에서 전승된 것 같은 독특한 입회 의식을 아직도 치르고 있으며, 이 의식의 구체적인 내용은 외부에는 비밀로 되어 있다. 그밖에도 비회원들에게 알리지 않는 여러 가지 비밀들이 공공연하게 존재한다. 또 회원들 내부도 33 계급으로 나뉘어져 있고, 각각의 계급은 아래 계급과는 차별화되는 지식과 정보를 습득할 수 있는 것으로 알려져 있다. 위에 열거한 유명 인사들의 상당수가 바로 33 도(33 degree) 프리메이슨이다.

고로, 프리메이슨이 성당 기사단으로부터 전수받은 ‘이것’ 은 힘과 사상, 비밀을 두루 갖춘 그 무엇일 수밖에 없다. 과연 무엇이 그런 것이 될 수 있을까.

과거로, 과거로

이쯤에서 우리는 그레이엄 핸콕이 저서 ‘암호와 봉인’ 을 통해 밝힌 관련 성과를 한 번 알아볼 필요가 있을 것 같다. 이 책은 프리메이슨을 직접 다루고 있는 것이 아니라 성궤의 행방을 좇은 내용이지만, 그 추적의 과정에서 솔로몬 성전에 주목하고 필연적으로 성당 기사단과 프리메이슨에 접근하게 됨으로써 우리의 논의와 관련 깊은 부분이 많다.

물론 성당 기사단과 프리메이슨의 관계는 근세 이후 관심있는 사람들 사이에서는 익히 알려져 있던 것이었고 이를 솔로몬의 보물 및 성궤와 관련짓는 것 역시 핸콕의 독자적 아이디어는 아니다. 그러나 핸콕은 저서를 통해 이 모든 것들의 성공적인 논리적 결합을 제시했다. 그리고 핸콕의 성과에서 무엇보다도 중요한 부분은, 성궤의 진정한 기원과 관련된 그의 고찰이다.

교회를 다니는 분들이나 유태 역사에 관심있는 분들은 잘 아시겠지만, 성궤는 모세가 유태인 노예들을 이끌고 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅으로 떠나갈 시점에 시나이 산에 올라 하나님을 직접 뵙고, 그의 불타는 손가락에 의해 직접 새겨진 십계명의 돌판을 받아 내려온 후 안장하기 위해 나무와 금으로 만든 손잡이가 달린 궤짝이다.

|

| 국장이 브리티쉬 뮤지엄에서 직접 찍은 로마공화정 시대의 궤짝. 위의 성궤와 재질은 다르지만 지붕 위에 서로 다른 쪽을 보고 앉아있는 천사상(케루빔이라고 한다) 등 전반적인 디자인의 컨셉이 매우 유사하다. 시기상 이 궤짝이 유태의 구약성서에서 영향을 받았을 가능성은 없는 만큼, 모세의 성궤 디자인의 이집트 기원을 간접적으로 뒷받침해 주는 증거이다. 이집트의카이로 박물관에도 이와 유사한 형태의 상자들이 많이 소장되어 있다. |

자. 이렇게 되면 이제 프리메이슨의 진정한 배경은 더 이상 12 세기 예루살렘에서 멈추지 않는다. 그보다 2,500 년 전인 BC 13 세기 경 모세와 시나이 산에서도 멈추지 않는다. 아마도 그 기원은 대 피라미드의 시대인 기원전2,500 년 전보다도 훨씬 더 거슬러 올라갈지도 모른다.

십여 년 전 미국의 저명한 지질학자 로버트 쇼크는 유명한 스핑크스의 지질학적 검사를 토대로 이 유적이 ‘최소’ 7,000 년 전으로 거슬러 올라가야 한다는 견해를 피력한 바 있고, 미국 지질학회의 전폭적 지지를 받았다. 7,000 년 전 이집트 땅에는 원시 부족 외에는 아무 것도 없어야 했음에도 스핑크스의 석회암 표면에 남은 빗자국-사하라 사막에 비가 내리던 시대로 거슬러 올라가게 하는-들은 이런 거대 석조 건축을 가능케 한 화려한 초고대 문명의 존재를 강하게 암시하고 있다. 모세가 전수받은 고급 지혜가 이처럼 오래된 고대로부터 전해진 것이라면, 그가 행했다는 모든 이적과 놀라운 성궤의 능력 역시 모두 이에 기초한 것일지도 모른다.

… 국장은 얼마 전 이집트 피라미드에 대한 연재물에서 초고대 문명의 가능성을 언급하며 이를 풀어나갈 수 있는 현실의 키워드를 하나의 단어로 제시한 바 있었다. 그것은 다름 아닌 돌이었다.

글타. 돌을 빼놓고는 고대를 언급할 수가 없다. 전기 드릴이나 초음파, 레이저장비가 없이도 현무암과 화강암 덩어리를 마음대로 파내고 깎아내는 놀라운 세공 기술, 피라미드와 기타 수백톤 짜리 바위 덩어리를 뜻대로 다루는 능력 등 고대에 사용된 돌의 신비를 캐낼 수 있다면, 우리는 어쩌면 과거에 존재했을지도 모를 발달된 문명을 이해하고 파헤칠 수 있을지도 모른다고 국장은 주장한 바 있었다. 단적으로 말하자면 돌이야말로 고대의 신비 그 자체라고 말할 수도 있다.

그리고 프리메이슨은 자유 석공 조합이다.

그렇다. 돌의 키워드. 이집트 최고위층 간의 직접적인 비전의 전수가 끊어진 후 그것을 다시 찾아낸 사람들은 바로 성궤와 솔로몬의 보물을 찾아 나섰던 천 년 전의 성당 기사단-국장이 아닌-이었을 지도 모른다. 그들은 (아마도) 기독교의 보물인 성궤를 찾아가는 과정에서 질적으로 전혀 다른 그 무엇인가를 접했을 것이다. 그리고 그 중요성을 인식하고 깊이 파고 들어갔을 것이다. 그 결과 묻혀져 있던 새로운 세계관과 사상 체계를 재발굴해 내고 말았던 것 아닐까.

그들이 찾아낸 것, 혹은 믿는 것이 무엇이던 간에 그것은 오랜 세월과 탄압을 건너뛰어 성당 기사단에서 프리메이슨으로 전달되었을 것이다. 그렇다면, 프리메이슨의 뜬금 없어 보이는 명칭이야말로 바로 돌의 키워드를 이해하는 사람들이라면 쉽게 알아볼 수 있는 표식, 바로 그 자체인 셈이다.

석공이 아닌 사람들이 모여 있는 석공 조합. 스스로의 정체성을 일반인들의 시선에서 감출 수 있는, 그러나 이를 읽어낼 수 있는 능력을 가진 사람에게는 스스로를 한껏 열어 보여주는 선택적 암호로 만들어진 이 이름. 고대의 숨겨진 지혜를 이어나가는, 혹은 그렇게 믿고 있는 집단에게 이보다 더 명칭이 있을 수 있을까.

한 가지 말해두고 싶은 것은, 이 글은 프리메이슨에 대해서만 다루는 것이라기보다는 이를 통해 유럽 은비주의의 전반에 대해 접근하는 글이라는 점이다. 이는 프리메이슨을 다루기 위해 필수적인 부분일 뿐 아니라 어쩌면 프리메이슨 자체보다도 훨씬 중요한 내용들이다. 또한 그 진위와 무관하게 이것이 유럽 역사, 지성사에 미친 영향이 심대한 만큼 ‘유럽 이야기’ 의 소재로서 별 부족함은 없다고 본다.

유럽 이야기 첫편과 이집트 연재 등에서 수시로 강조한 만큼, 이제 와서 역사 추리니 지적 게임이니 하는 국장의 집필 의도를 다시 반복할 필요는 없지 싶다. 물론 추리에는 이런저런 가정과 때로 다소간의 비약이 따르게 마련이지만, 그렇다고 재미 하나도 없고 뻔히 알려진 교과서적 정사만을 나열하는 글을 굳이 국장이 여기에 다시 쓸 필요는 없지 않겠나. 그런 걸 원하시는 분들은 시중 서점에서 얼마든지 구할 수 있으실 거다.

이 연재물은 상당히 길고 내용은 회를 거듭하면서 점점 복잡 다양해질 예정이다. 그러니 한두 편 읽고 섯불리 판단하지 마시고 끝까지 읽어 주셨으면 하는 바램이다. 교과서에도 나오는 칸트의 유명한 말, 내용없는 사상은 공허하고 개념없는 직관은 맹목이다… 국장은 멀 쓰던지 이걸 잊지 않으려 노력한다는 사실만 알아 주시라.

프리메이슨의 역사 (중)

|

| 미국 펜실베니아의 그랜드 랏지. 필라델피아가 위치한 펜실베니아는 미국에서 가장 유서깊은 지역 중 하나다. |

성당 기사단의 역할

지난 시간에 간략하나마 프리메이슨의 알려진 역사와 약간의 뒷 이야기들에 대해 살펴보았다. 머 아시는 분들도 많을 그 이야기에 더해, 국장은 이집트나 그 이전부터 전해 내려오는 돌의 키워드를 강조하며 프리메이슨의 이름을 풀어보기도 했었다. 그러나 프리메이슨과 그 바탕인 은비주의는 원체 베일에 쌓여 있는 데다가 복잡한 사상적 배경을 갖고 있기 때문에 그리 간단히 이야기 될 수 있는 것은 아니다. 따라서 지난 시간의 글은 논의를 끌어가기 위한 기초 지식을 전해 드리는 인트로 정도로 생각하시고, 오늘부터 좀 더 심층적인 차원에서 논의해 들어가야지 싶다.

지난 호에서 언급한 바와 같이 프리메이슨의 무게는 그들이 유럽 은비주의의 원조인 성당 기사단의 정통을 잇고 있다는 가정에서 비롯된다. 그러나 이들이 성당 기사단의 후예라는 점은 사실 확실한 것이 아니다. 현대 프리메이슨 자신들이 대외적인 문서나 자료를 통해 이를 대놓고 표방하고 있지도 않거니와, 설사 그런다고 해서 그것이 실제로 직접적인 연결점이 있다는 뜻은 아닐 수도 있기 때문이다. ‘성당 기사단의 정신을 계승’ 했다는 단체는 프리메이슨 외에도 중세는 물론 현대에도 수십, 수백개가 넘고 이들 단체의 대부분은 실제 법통을 이어받은 곳들이 아니라 스스로가 그 사상적 후예라고 믿고 싶어하는 군소 모임들이다. 단적으로 말해 과대망상가들 집단이라는 말씀이다.

프리메이슨이 이들보다 유리한 입지에 있는 이유는 지난 시간에 논의한 바와 같이 이들이 스코틀랜드라는 성당 기사단의 도피처를 기반으로 했다는 사실과-이것도 확실한 것은 아니지만, 어차피 도주 중의 성당 기사단에게 자신들의 궤적을 기록으로 남긴다는 것은 기대하기 힘든 일이었을 것이다-매우 빠른 속도로 세계의 중심이었던 영국과 런던을 시작으로 유럽 전역과 미국의 지식인 사회와 리더들을 흡수하며 강력하게 팽창했다는 점, 그리고 현대까지도 그 위상을 유지하고 있다는 사실이다. 그러나 이런 점들이 프리메이슨의 정통성을 의심할 바 없이 증명해 준다고는 말할 수 없다. 그런 의미에서 일단 프리메이슨 이야기를 접어두고 다시 성당 기사단 언저리로 돌아가 볼 필요가 있겠다. (소제목은 ‘프리메이슨의 역사’ 라고 붙이면서 계속 다른 걸 다루게 되는데, 마 결국 넓은 의미로는 다 포함이 되는 이야기로 이해하시라.)

… 아홉 명의 프랑스 귀족 청년들에 의해 결성된 성당 기사단은 성 베르나르두스라는 당대 기독교 사회의 영향력 있는 인물의 전폭적인 지원을 받는다. 성당 기사단처럼 십자군에 종군한 기사단들은-병원 기사단, 튜튼기사단 등- 일종의 수도회로서 의미지어졌고 따라서 소속 기사들은 투사이자 동시에 수도사라는 기묘한 입지에 놓이게 된다. 이런 성당 기사단을 교황청 산하의 공식 수도회로서 인정토록 힘을 쓴 이가 바로 베르나르두스다. 그런데 이 인물의 배경을 살펴 보면 재미있는 사실을 발견하게 된다. 이 양반이 사실상 중세 신비주의 기독교의 태두 중 하나라는 점이다.

본 ‘유럽이야기’ 중 ‘유럽과 기독교’ 편에서 살펴보기도 했지만 중세 기독교는 원칙적으로 헬레니즘, 즉 그리스계통 문화와 헤브라이즘, 즉 유태 문화의 통합물이다. 그러나 시대와 지역, 분파에 따라 그 사조는 조금씩 다르게 마련인데, 중세 기독교의 경우 그리스적 이성을 중요시하는 스콜라 계열-후대의 토마스 아퀴나스를 필두로 하는-과 신과의 직접적인 교우를 우선시하는 수도회 계열로 크게 나누어 볼 수 있다. 불교에도 크게 교리 공부를 중요시하는 교종과 참선에 의한 깨달음을 추구하는 선종이 있는 것과 어떤 의미에서는 유사하다고 할 수 있다.

그 중 4 세기 로마 말기의 아우구스티누스의 사상에 영향을 강하게 받은 수도회의 신비주의 계통은 신을 직시하고, 따라서 신과 영적으로 합일됨을 추구한다. 이런 관점은 ‘공부’ 보다는 묵상과 기도를 통한 수도/깨달음에 가까운 방향이 되는 만큼, 이성과 논리를 중시했다는 그리스보다는 분명 동쪽, 즉 팔레스타인이나 중앙아시아, 혹은 인도의 사상과 가깝다. 그리고 이런 신비주의적 기독교를 발전시키는데 일익을 담당한 사람이 바로 시토회 수도원의 중흥자이기도 한 베르나르두스인 것이다.

|

| 라틴어 이름인 생 베르나르두스를 영어식으로 읽으면 세인트 버나드가 된다. 개의 품종 중 하나인 세인트 버나드는 이 개가 키워지던 스위스의 수도원 명칭을 따른 것으로,이 수도원은 생 베르나르두스의 이름을 따라 명명한 것… |

이런 이유로 인해 성당 기사단의 사상에도 베르나르두스의 입김이 크게 작용했음은 두 말할 나위 없다. 아니, 어쩌면 성당 기사단 자체가 사실상 베르나르두스에 의해 창설되었을지도 모를 일이다. 이런 성당 기사단에게 있어서 고대 모세 시절 하나님의 손이 직접 닿았다고 여겨지는 성궤나 십계명판, 혹은 예수의 피를 담은 성배 같은 것들의 중요성은 일반적인 의미보다 더욱 커지는데, 이는 성물을 통한 하나님과의 직접적인 교류가 신비주의 사상과 부합되기 때문이다. (일설에 따르면 베르나르두스가 실은 켈트족의 고대 종교인 드루이교의 신자였다고도 한다. 켈트족은 프랑스/아일랜드인들의 선조로서 로마인들은 갈리아 족으로 불렀음.)

이들이 솔로몬 성전 터에 천막을 짓고 수십년간 생활하면서 발굴 작업을 했다는 것은 지난 편에서 말한 바와 같다. 그러나 의도했던 아니던 이들의 활동은 솔로몬 왕의 보물을 탐사하는 데서 끝난 것은 아니었을 것이다. 십자군 원정은 유럽의 민간 군대와 기사단이 알렉산더 대왕이나 로마 시대 이후 아시아, 즉 동방으로 진출한 최초의 사건이다. 특히 이 경우가 과거의 원정과 달랐던 것은, 그 주인공들이 철학적이었던 그리스 인들이나 현실적이었던 로마인들과 달리 종교적 열정에 흠뻑 빠져 있던 중세의 기독교인들이었다는 점이다. 특히 신비주의의 영향을 받은 성당 기사단원들이라면, 과거에는 그저 지나쳐 버렸던 동방의 종교적 면면들을 새로운 관점으로 들여다 보았을 것임에 분명하다.

굳이 신비주의 관련된 부분이 아니더라도 이슬람 계통의 아라비아 철학과 기독교는 공히 고대 그리스 철학과 유태교의 지대한 영향을 받은 바 있었다. 따라서 비슷한 사고 방식을 여기저기 공유할 수밖에 없고, 막상 현지에 와서 칼을 맞대고 있지만 한 편으로는 다양한 지적 교류가 없을 수 없게 된다. 일례로 13 세기 경 스콜라 철학의 전성기를 맞게 한 아리스토텔레스의 자연철학은 십자군 원정 등을 통해 아랍권에서 유럽으로 역수입된 것이다.

이런 분위기 속에서라면 이들이 예루살렘과 그 언저리에서 쉽게 접할 수 있었던 동양의 신비주의적 종교, 예를 들어 유태교의 비법인 카발라, 이슬람교신비주의(이후 시아파의 수피즘으로 발전되는), 힌두교(우파니샤드)와 불교 등에서 자신들의 방법론과 유사한 점들을 발견했을 가능성은 매우 크다. 십자군이 예루살렘을 점유하고 있던 기간이 백년 가까이 되는 만큼 이 과정에서 성당 기사단의 사고 방식과 세계관에 많은 변화가 있었을지도 모른다. (백년전인 1904년과 현재 울나라 사람들의 인식 변화를 생각해 보시라.)

가정하자면, 기왕에 솔로몬 성전터에서 중요한 ‘뭔가’ 를 찾아낸 성당 기사단은 동시에 다양한 종교의 신비주의적 가르침-상당부분이 고대의 비의와 관련된-을 접하면서 이를 기독교적 관점에서 하나로 통합하는 작업을 진행했을 것이다. 그리고 이를 그들만의 독특한 신념으로 발전시켰을 것이다. 이 신념은 그들 생각에, 기독교 사회는 물론 인류 역사 전반에 걸쳐 매우 중요한 키가 될 진리를 포함하는 그 무엇이었다. 일반 종교 단체와의 차이라면 이들이 신념 뿐 아니라 이를 뒷받침해주는 뭔가 구체적이고 확실한플러스 알파를 동시에 갖고 있었을 거라는 점이다. (여기 대해서는 지난 시간에 흐릿하게나마 운을 띄운 바 있다.)

한 때 성당 기사단이 가졌던 부와 명예, 힘은 이것에 의해 유지되었고, 급기야는 이것을 두려워한 위정자들에 의해 최후를 맞게 되었을지도 모른다. 허나 이때, 어째서 그런 강한 힘 혹은 비전의 지식을 가졌으면서 그토록 철저하게 파괴될 수 있느냐는 반문이 가능하다. 여기까지가 사실이라면 답은 둘 중 하나다. 그 힘/비밀이라는 것이 성당 기사단의 세력 확대를 위해 스스로에 의해 과대 포장되었을 뿐 실은 별볼일 없는 내용이었던가, 아니면 그 힘/비밀이 너무 강해/중요해서 자신들의 파멸 앞에서도 차마 사용/공개할 수 없었거나. 어느 쪽이든, 성당 기사단은 그 특이한 생멸의 과정 등을 통해 중세 유럽인들의 뇌리에 깊이 각인되었고 이후 유럽 은비주의의 모태로서 굳건히 자리매김하게 된 것이다.

|

장미 십자회와 성당 기사단

프리메이슨이 공식적으로 발족한 것은 18 세기 초이다. 그러나 그 이전에 이미 은비주의 및 성당 기사단 전설과 관련되어 유럽을 뒤집어 놓은 사건이 있었다. 장미 십자회라고 불리는 이 단체는 1614 년 독일에서 두 가지의 출판물을 통해 일반에 알려졌다. 요한 발렌틴 안드레아에라는 사람이 쓴 것으로 믿어지는 이 책자들의 내용은 대체적으로 고대의 비밀을 간직하고 있는 장미 십자회의 존재와 이를 통해 실행될 세상의 파격적인 변화의 운명에 대한 것이다. 그리고 여기에는 대를 이어 전해지는 ‘밀지’ 에 대한 이야기도 나온다.

이 책자들은 단체 이름의 배경이 된 창립자 독일인 크리스티안 로젠크로이츠(직역하면 ‘기독교인 장미십자’)의 목소리를 대변하고 있다. 실존 여부가 불확실한 이 로젠크로이츠라는 사람은 젊어서 이집트와 아랍 등지를 돌아다니며 비전의 지식을 전수받았다고 하며, 이후 독일로 돌아와 소수의 제자들과 함께 장미 십자회를 결성한 것으로 알려진다.

장미 십자회가 특히 세간의 관심을 끈 것은 책자의 말미에 유럽의 지식인들을 대상으로 장미 십자회에 대한 ‘개인적인, 혹은 서면상의 접촉’ 을 촉구하고 있기 때문이다. 이로 인해 장미 십자회의 진정한 정체가 무엇이며 그 회원들은 누구인지에 대한 구구한 억측이 난무하게 되었다. 실제로 프랑스 철학자 데카르트와 미적분의 창시자이기도 한-뉴튼과 함께- 독일의 라이프니츠 등 당대 최고의 지성인들이 접촉을 시도하기도 했다는 것은 잘 알려진 사실이다.

물론, 크리스티안 로젠크로이츠가 반쯤 가상의 인물인 만큼 장미 십자회 역시 실제로 존재하지 않은 유령 단체였을 가능성은 상당히 높다. 이 경우 장미 십자회는 관련 책자들을 집필한 것으로 생각되는-그는 죽을 때까지 이를 부정했다- 요한 발렌틴 안드레아에 자신이 스스로의 사상을 가상의 인물과 단체를 통해 표현한 것이 될지도 모른다.

|

| 크리스티안 로젠크로이츠를 표현한 그림. 긴 수염에 마법사 모자를 쓰고 해골을 들고 있는 것으로 묘사되어 있지만 실제 그의 모습을 본 사람은 아무도 없다. |

그러나 여기서 중요한 것은 단체로서의 장미 십자회가 실존했느냐 아니냐가 아니라, 로젠크로이츠건 안드레아에건 기독교 중세에 이런 주장을 당대 최고의 지식인들이 혹할만큼 그럴 듯 하게 펼칠 수 있는 사람이 존재했다는 것과, 그것이 실제로 유럽 지식인들 사이에서 큰 파문을 일으켰다는 엄연한 역사적 사실이다. 이건 결국 중세 유럽 문명의 기저에 이단적이고도 파격적인 장미 십자회 같은 단체가 먹혀들 수 있는 정신적 배경이 이미 마련되어 있었다는 뜻이다. 이것은 다시 말해, 장미 십자회가 책자를 통해 선보인 고대의 비의나 세계의 급변 같은 것이 이미 유럽인들-특히 지식인들- 사이에서 그리 새로운 정보가 아닌, 낮은 목소리로나마 회자되고 전해져 오던 개념이라는 의미다.

그게 아니라면 ‘방법서설‘ 을 통해 근대 철학의 기초를 세운 데카르트나 세기적인 대천재 라이프니쯔 등이 콧방귀라도 뀌었을 리 만무하다. 결국 장미 십자회는 단지 때맞춰 이를 단체와 책자라는 수단으로 표면화/공식화하면서 스스로를 비의의 법통을 이은 공식적인 계승자들로 비치게 한 것이고, 바로 이 점이 이에 목말라 왔던 유럽 지식인들을 자극한 것이다.

이 목마름의 배경에는 수백년 전 비극적인 파국을 맞은 성당 기사단과 그에 부수되어 전해 내려오는 이야기들이 자리잡고 있었다. 해체되던 당시 성당 기사단은 이미 2 백년의 전통과 함께 프랑스 전역에 3 천개나 되는 수도원을 소유하고 있었던 거대 단체였다. 이렇게 오랜 세월 동안 프랑스 전역에 뿌리를 내렸던 단체라면 아무리 철저하게 숨겨진 비밀이라도 조금씩 새어 나올 수밖에 없다. 물론 대부분의 일반 성당 기사들은 그들 조직의 핵심인 비의-그런 게 정말 있었다면-에 대해서는 거의 아무 것도 몰랐겠지만, 이교적인 입회식의 경험이나 기타 위에서 흘러나오는 말들을 통해 조금씩 줏어들은 이야기조차 없을 수는 없는 일이다.

이런 이야기들이 때로는 생략되고 때로는 과장되면서 성당기사들이 돌아다니는 영역들에서 회자되곤 했을 것이고, 대숙청이 감행되는 와중에서는 성당 기사단 자체가 큰 뉴스거리가 된 만큼 더욱 더 널리 퍼져 나갔을 것이다. (실제로 성당 기사단의 몰락은 중세 유럽사 전체를 통해서도 보기 드문 큰 사건이었다) 이렇게 비공식적인 루머 수준의 경로로 떠도는 성당 기사단의 비의 이야기는 수백년의 시간이 지나면서 어느 정도 틀을 갖추게 되었을 것이고, 일부는 상당한 신빙성을 갖추면서 지식인들의 관심을 끌곤 했을 것이다. 그러나 이들에게 줏어 전해진 불확실하고 파편적인 정보들은 심히 불만족스러웠을 것임에 분명하다. 고대로부터 성당 기사단을 통해 전해져 오는 고급스러운 지식이 있는 듯 한데, 그 실체는 도무지 알 수가 없다…

바로 이때 장미 십자회가 나타난 것이다.

장미 십자회와 성당 기사단은 확연하고도 중요한 유사점을 지니고 있다. ‘이집트와 아랍 비전의 지식’ 운운하는 이교적 신비주의 색채를 배경으로 당시의 가톨릭 교회는 물론 현대적 관점의 개방된 기독교 교리와도 매우 다른 세계관이나 의례 절차를 가지면서도 한편으로는 계속적으로 기독교 단체를 표방한다는 점이다.

표면적으로는 기독교 사회였던 중세 유럽에서도 실제로는 악마주의를 비롯한 매우 다양한 비기독교적 비밀 종교와 각종 마법-실제로 작동했는지는 별문제-들이 횡행했었다. 따라서 기왕에 비밀 결사인 이상 장미 십자회라고 해서 굳이 기독교적 단체임을 가장할 이유는 없었다. 지식인들을 ‘초청’ 한 만큼 외부에만 그렇게 위장했다고 볼 수도 있지만, 소위 고대의 절대적 비의를 소유하고 있다는 수준의 단체에서 그렇게 간단히 자기 기만적인 행위를 하는 것 역시 있을 법 하진 않다.

|

| 성당 기사단의 죄목 중 하나였던 바포멧(염소머리)과 뒤집어진 별을 묘사한 펜타그램. 원래의 의미와는 상관없이 사타니즘 계열의 상징으로 흔히 이용/인식되고 있다. 사타니즘은 기독교의 억압에 대한 극단적인 반항에서 비롯된 것으로 본편의 논의와는 무관. |

이 점은 성당 기사단도 마찬가지로, 엉덩이에 키스를 하거나 십자가에 침을 뱉는 등의 이교적 행위를 하면서도 교황청 산하의 공식 수도회로 2 백년 이상이나 계속 남아 있었을 뿐 아니라 체포 및 괴멸 과정에서도 일체의 물리적 반항이 없었다. 한 편 당시로서는 목숨을 부지하기 힘든 끔찍한 배교적 죄상들이 열거되었음에도 아비뇽의 교황 클레멘스 5 세는 프랑스 왕 필립보 4 세의 탄압에 대해 성당 기사단을 보호해 주기 위해 간접적이나마 노력했었다. 역시 납득하기 힘든 일이다.

이렇게 생각한다면 결국 이들은 기독교도를 가장했다기보다는 실제로 모종의 기독교 단체-로마 가톨릭과는 다르지만 최소한 내부 성원들은 그렇게 믿고 있던-였다는 결론에 도달하게 된다.

이런 특징은 한 가지 눈여겨 볼 만한 가능성들을 시사한다. 이는 두 단체가 중세에 횡행하던 다른 군소 사이비성 집단들과는 차별화 되는 의미에서 ‘같은 뿌리’ 를 갖고 있거나 근본적으로 같은 사상을 다른 경로를 통해 공유하고 있었다는 것이다. 이유는 극도의 자기 부정이나 기만적인 위장 없이 기독교도의 정체성을 버리지 않으려면 그 사상은 안티 크라이스트 류의 극단주의 반기독교와는 다른, 그리고 이슬람교나 유태교 같은 유일신교와도 다른 배경하에 있어야만 하기 때문이다. 반기독교나 다른 유일신교는 기독교의 교리와 전면적으로 충돌하기 때문에 이를 신봉하는 사람들은 기독교의 테두리 안에 있을 수 없다. 잠깐 위장하는 거라면 몰라도 수백년동안 공식 수도회로 존속한다거나 자신들의 이름을 내건 출판물의 형태로 만천하에 표방하는 것은 무리인 거다.

성당 기사단과 장미 십자회가 그 이교적 특성들에도 불구하고 기독교 단체로 남을 수 있었다면, 이때는 그 배경이 되는 숨은 사상이 기독교가 필요로 하는 세계관의 범위를 완전히 포괄할 정도로 거대한 규모이거나 혹은 아예 완전히 다른 체제로서 기독교와 큰 모순 없이 공존할 수 있어야만 한다. 초월 명상이나 단전 호흡 등 동양적 수련법들이 서양에서 많은 기독교도들을 끌어들일 수 있는 것도 바로 이런 이유 때문이다.

이 경우라면 성당 기사단과 장미 십자회로서는 굳이 자신들의 세계를 둘러싸고 있는 기독교와 본질적인 갈등을 겪을 필요 없이 원하는 길을 갈 수 있다. 예수를 믿으면서 동시에 고대의 비의를 간직하고 신봉하는 것이 가능했을 거라는 말이다. 물론 가톨릭 교회의 가르침과는 분명한 차이들이 있기 때문에 이단으로 낙인찍힐 위험성은 언제나 존재하지만-성당 기사단의 최후가 말해주듯- 사실 이것은 외부적인 위협일 뿐, 더욱 치명적인 내부적인 신념과 양심의 혼란은 아니다. 그리고 장미 십자단의 경우 비밀결사라는 형태를 취함으로써 성당 기사단의 실패가 반복되는 것을 피하려 했을 것이다.

그렇다면 장미 십자단은 과연 성당 기사단을 계승한 것일까? 다시 말해, 성당 기사단이 예루살렘에 체류하면서 찾아낸 ‘뭔가’ 를 장미 십자단, 로젠크로이츠가 직접 이어받았던 것일까? 사실 장미 십자단이 조직으로서의 실재했다는 증거도 없는 이상 이 질문은 의미가 없다. 그러나 명확한 것은 저간의 상황들로 미루어 볼 때 장미 십자단을 그저 해프닝으로만 보기는 어렵다는 사실이다. 만약 크리스티안 로젠크로이츠가 존재하지 않았다면 그런 가상의 인물을 만들어낸대는 또 그만한 이유가 있을 것이다.

실제로 네덜란드에 본부를 두고 세계 각지에 지부를 거느린 기독교적 단체 ‘골든 로젠크로이츠-현재 활동중이며, 17 세기 장미 십자회의 전통을 잇고 있다고 주장’ 에 따르면 크리스티안 로젠크로이츠는 실존했던 인물이 아니라 ‘새로운 인간, 다시 태어난 인간의 원형’ 을 표현하기 위해 만들어낸 상징적인 용어이자 비유라고 한다. 그리고 바로 이런 개념이야말로 은비주의의 가장 기저에 있는 핵심인지도 모른다.

마, 오늘은 요까지 하고 다음 시간에 좀 더 찾아나가도록 하자.

참.. 성당 기사단이나 장미 십자회와 마찬가지로, 정통 기독교와는 다른 사상과 분위기를 지니고 있음에도 기독교 세계 전역에 널리 퍼져 있는 또 하나의 단체가 있다. 이 단체에 가입하려면 ‘인간을 넘어서는 신성/초월자의 존재’ 를 믿어야만 한다는 점에서 분명 종교적인 면이 있지만 그 신성이 예수건 마호멧이건, 단군이던 강증산이던 아마테라스 오미카미(일본의 천조대신)던, 아니면 이름조차 붙일 수 없는 개인 차원의 믿음이건 일체 관여하지 않는다는 점에서 일반 종교 단체와는 분명 다르다.

이렇게 드러내놓고 초월자를 이야기하면서도 지구상의 모든 종교와 개인 신념을 포용할 정도의 배포를 지닌 이 단체의 이름. 바로 프리메이슨이다.

국장이 다루고 있는 주제에 관심이 전혀 없는 분들도 연금술이라는 말은 들어봤을 거다. 근대 화학의 초석임과 동시에 미신과 비과학의 상징이기도 한 연금술은 한 때 중세 유럽을 풍미하며 다양한 영향을 끼쳤다.

일반적으로 알려진 바, 연금술의 주된 목적은 납 등의 싼 금속을 금으로 바꾸는 것이다. 이것을 위해 별의 별 수법이 다 쓰이는데 기상천외한 각종 촉매 물질-때로는 마술 이야기에나 나올 법한-을 집어넣는 것에서부터 온갖 형태의 시행 방법 등이 총동원된다. 물론 이렇게 해서 실제로 금을 만들었다는 공식 보고는 없으며, 현대 과학에서는 이것이 명백하게 불가능한 것으로 알려져 있다. 다만 이 과정에서 다양한 물질의 화학 반응을 접하게 되었고, 결과적으로 화학의 발전에 크게 일조한 공로는 인정받고 있다.

그럼 이 연금술이 성당 기사단, 장미 십자회, 크리스티안 로젠크로이츠 그리고 프리메이슨 등등과 대체 무슨 상관이냐?

… 이 시점에서 우리가 알아야 할 것은, 연금술의 실제 목적이 단순한 금 만들기가 아니었다는 점이다. 해리 포터 1 편이 묘사하고 있듯이, 연금술은 사실 ‘현자의 돌(elixir)’ 이라고 불리우는 특수한 물질을 만들어내 내기 위한 것이며 납을 금으로 바꾸는 것은 이 현자의 돌이 가진 기능의 한 측면일 뿐이다. 왜냐 하면 이 물질의 보다 중요한 기능은 바로 인간을 늙지도 죽지도 않게 만드는 것이기 때문이다.

해리 포터에서 악한 마법사 볼더몰트는 (반쯤) 잃어버린 자신의 생명을 되찾기 위해 호그와츠 학교 깊숙히 숨겨져 있는 현자의 돌을 가질려구 발버둥치다가 실패하고 만다. 이처럼 무한한 생명을 주는 물질인 현자의 돌은 금 따위와는 달리 수많은 야심가들에게 성취의 표적이 될 가치가 충분하다. (참고로 교장 덤블도어의 친구로서 현자의 돌을 만들어 내고 수백년동안이나 살아 있는 것으로 나오는 니콜라스 플라멜은 실존했던 인물로 다른 금속으로 금을 만드는데 성공했다고도 전해짐.)

그러나 해리포터에서의 이미지와는 달리 현자의 돌로 성취할 수 있는 것은 단순한 의미에서의 불로불사와는 좀 다르다. 그저 늙지도 않고 죽지도 않게 되는 것이 아니라, 보통 인간이 아닌 일종의 ‘다른 존재’ 로 변화하게 되는 것이다. 그 특징 중 하나는 양성구유, 즉 남성과 여성의 특성을 동시에 가지게 되는 것인데, 다만 현대적인 ‘트랜스 젠더’ 이미지나 양성의 성기를 갖는 수준이 아니라 남성과 여성성의 통합에 가까운 의미로 보다 모호하고 철학적인 개념이라고 할 수 있다.

요컨데, 현자의 돌을 통해 연금술사들이 추구한 것은 금을 통해 재산을 늘리는 것도 아니요, 단지 늙음과 죽음을 방지하기 위한 조제법을 찾는 것도 아니었다. 그들이 원했던 것은 일반적인 의미에서의 ‘인간’ 을 초월하는 것이었다. 마치 화학 물질들이 서로 반응하면서 전혀 다른 물질로 변화하듯이 스스로를 질적으로 변화시키는 것, 이를 통해 삶과 죽음, 선과 악을 초월함은 물론 그 비밀을 이해하고 나아가 우주의 진리를 깨우치는 것이 바로 연금술의 최종적인 목표였던 것이다. 쓸모없는 금속을 금으로 바꾸는 것과 마찬가지로, 이들은 현자의 돌에 보통 인간을 초월적 존재로 변환시키는 능력이 있을 것으로 믿었다.

이런 거창한 목표가 있었기에 수은과 납 중독으로 죽어가면서도 수많은 사람들이 여기에 몇백년간이나 매달릴 수 있었다. 연금술에 관심을 가진 사람들 중에는 중세 최고 지성인이었던 토마스 아퀴나스나 로저 베이컨 등이 포함되며, 특히 근대 과학의 아버지라고 불리우는 17세기의 아이작 뉴튼은 만년에 매우 진지하게 이 주제에 심취하기도 했다. 그러나 이런 노력들로 인해 어떤 성과가 있었는지는 분명치 않으며, 현대에는 물론 완전한 헛고생에 불과했던 것으로 인식되고 있다.

지난 시간에 이야기한, 장미 십자회 책자들의 기초자로 믿어지는 요한 발렌틴 안드레아에는 이전에 이미 ‘크리스티안 로젠크로이츠의 화학적 결혼’ 이라는 저서를 발간한 적이 있었다.

화학적 결혼이라는 말은 물론 완벽한 연금술 용어다. 실제로 연금술사들은 금속간의 결합을 결혼이라는 단어로 사용했었기 때문이다. 그렇다면 장미 십자회, 그리고 그 주창자로 여겨지는 크리스티안 로젠크로이츠와 연금술의 사상과는 매우 밀접한 관련이 있을 것임에 분명하다.

여기서 우리가 눈여겨 봐야 할 것은, 지난 시간에도 말했듯이 크리스티안 로젠크로이츠가 실은 실존하지 않는 인물일 가능성이 크다는 점이다. 이미 살펴봤듯 현존하는 단체인 ‘골든 로젠크로이츠’ 는 그가 ‘새로운 인간, 다시 태어난 인간의 원형’ 을 표현하기 위해 만들어낸 상징적인 용어이자 비유라고 주장하고 있다. 그리고 그가 ‘화학적 결혼’, 즉 연금술을 통해 새로운 인간이 되었다고 한다면 그는 현자의 돌을 사용함으로써 질적으로 변화된 초월적 인간, 연금술의 최종 결과로 완성된 새로운 인간을 상징한다고 말할 수 있다. 한편, 크리스티안 로젠크로이츠는 아랍과 이집트 등을 다니며 고대의 비의를 전승받았다고 하는데, 만약 그가 실존인물이 아니라면 이런 그의 일대기는 물론 아무 의미가 없다. 따라서 이 경우 이 인물 자체가 고대의 비의를 상징하는 존재가 된다.

이렇게 본다면, 결국 연금술은 중세의 금만들기 화학 실험은 물론 불로초 찾기 작업도 아닌, 잊혀진 고대의 비의를 찾아나가는 하나의 방법인 것이다. 연금술사들에게 있어서 고대인들로 하여금 인간을 초월하는 모종의 능력을 허락했던 잊혀진 비밀-그게 실제로 존재하는지는 별문제-, 인간과 신이 같이 어울리던 전설 속의 황금 시대를 되찾아 줄 초월적 지식과 능력, 그리고 당면한 현실 문제를 타파할 수 있는 권력과 힘의 가능성은 바로 이 현자의 돌이라는 정체불명의 물질을 찾거나 만들어내는 데에 있었던 것이다. 이것이야말로 로저 베이컨이나 아이작 뉴튼을 유혹한 바로 그것이었다.

그리고 이제쯤 눈치챘겠지만, 이렇게 우리는 다시 돌의 키워드를 만나게 된다.

돌의 힘인가 돌에 남은 기억인가

이처럼 현자의 돌이 상징하는 것은 고대의 지식, 영원한 생명, 초월, 통합 등이다. 그런데 이런 의미를 가진 돌은 반드시 연금술의 현자의 돌만 있는 것이 아니다. 아니, 실은 유럽 역사의 전반에 걸쳐서 각종 신비하고 신성한 돌은 끊임없이 이곳저곳을 굴러다니며 지식인층을 비롯한 많은 사람들을 유혹하고 있었다.

프리메이슨 시리즈의 첫편에서 소개한 성궤 이야기로 되돌아가 보자. 하나님의 손으로 직접 썼다는 십계명, 그것은 바로 두 개의 돌판에 새겨져 있다. 나무도 점토도 아닌 돌판이며, 구약에 따르면 이것이 이후 엄청난 힘의 근원이 되곤 했다는 사실, 그리고 이 전설적인 십계명 판 및 성궤와 관련된 대부분의 바탕이 실은 모세의 배경인 이집트 최고위층에서 흘러나왔을 수 있다는 점, 이미 언급한 바와 같다. 또 성궤와 이 돌판들은 당시 유태인들에게 단지 신성한 물건이 아니라 신 그 자체와 동일시 되었고, 따라서 예루살렘 솔로몬 성전의 제단에 안치되었던 것이다.

또 하나의 돌로는 역시 기독교 계통에서 신성시되는 ‘성배’ (The holy grail) 가 있다. 이것은 예수가 최후의 만찬에서 사용한 잔이고, 골고다 언덕에서 그의 피를 받은 잔으로 알려져 있으니 무슨 돌이냐 싶겠지만, 실제로 중세에는 이 성배가 잔 모양 속에 사각형의 돌이 들어 있는 형태로 종종 묘사되었으며, 실제로 아직 남아 있는 고딕 성당에 있는 부조에도 이렇게 표현된 경우가 많다. 따라서 성배를 이렇게 묘사한 사람들에게 있어서 성배는 단순히 액체를 받는 잔 이상의 무엇이었거나 아예 다른 물건의 상징이었을 가능성이 크다. 심지어 어떤 사람들은 성배와 성궤를 아예 같은 것-혹은 같은 성질을 가진 물건-으로 보기도 했던 것이다.

|

| 다양한 성배 모형 중 하나. 중세에는 이처럼 신의 아들 예수의 권능에 어울리는 화려한 성배를 상상하곤 했으나, 가난했던 예수가 값비싼 보석으로 치장된 잔을 사용했을 리는 없었을 것이다. 이런 예는 중세 기독교 사회가 예수의 본래 가르침에서 얼마나 멀어져 있었는지에 대한 증거이기도 하다. |

이집트로 되돌아가보면, 전설 속의 벤벤석이라는 돌이 나온다. 이 돌은 과거 오벨리스크의 꼭대기에 놓여 있었다는 피라미드 형의 돌인데, 태양신 라의 직접적인 현신으로 여겨졌다. 이후의 오벨리스크들은 언젠지도 알 수 없는 이 고대의 벤벤석 오벨리스크를 흉내내 지은 것으로 이야기되곤 하고, 기자의 것들을 포함한 여러 피라미드조차도 이 벤벤석의 모양을 흉내낸 것이라는 주장도 있다. 여하튼 간에 신이 직접 강림한 돌이라는 점에서 역시 성궤, 성배 등과 그 의미를 같이 한다.

재미있는 것은 이들 돌들이 실제 물체로 말해지기도 하지만 때로는 힘이나 지식 등의 추상적인 것으로도 이야기된다는 점이다. 예를 들어 성배는 구체적인 물체가 아니라 무한한 지식을 상징하는 개념이라던가, 심지어 예수의 피를 담은 그릇이 아니라 예수의 혈통을 이어받은 후손-예수가 죽지 않고 막달라 마리아와 결혼해서 자손을 이었다는 주장은 끈질기게 이어지고 있다. 혹자들은 5 ~ 8세기 경의 초기 프랑스(프랑크 왕국) 왕가인 메로빙거 왕조가 바로 이 예수의 직계라고 한다-을 뜻한다는 등의 주장들이 있다.

|

| 매트릭스에 나오는 이 넘 이름은 Merovigian 으로 메로빙거 가문의 사람이라는 뜻이다. 기독교적 알레고리로 가득찬 이 영화에 그가 등장하는 것은 메로빙거 왕조와 예수의 관련설에 기초한 것임에 분명하다. 구세주의 혈통을 빈 세속의 권력 정도 될까. |

|

|

| 만약 지금의 문명이 깡그리 멸망하고 수천, 수만년 후에 새로 중세와 같은 문명이 시작된다면 우리가 현재 일상적으로 사용하는 많은 물질들이 ‘신비의 돌’ 로 일컬어질 것이다. 이 물질들이 그들 시각에 기적이나 힘과 관련된 것은 분명하겠지만 그 사용은 전체 문명의 고른 기술적 발달 속에서만 가능하다. 사진의실리콘이 컴퓨터의 존재를 전제로만 의미가 있듯이 말이다. |

… 이들 돌이 실제로 존재하는지, 정말로 이와 같은 권능을 간직하고 있는지는 국장으로서는 알 길이 없다. 그러나 이 전설적인 돌들의 이야기가 비록 종교적 색채에 의해 덧칠되고 시간이 지남에 따라 과장/윤색되었을 망정, 그 원칙적인 유사성으로 보아 사실 서로 같은 배경을 가지고 있다는 것은 충분히 가정이 가능하다. 더우기 구체적인 돌이 아니라 흔히 지식이나 사람으로까지 확대된다는 것은 원칙적으로 이 전설들이 특정 물체에 대한 것이라기보다는 그 물체들이 대변하는 어떤 지식 체계나 사상, 문명 등을 의미한다고도 보는 것도 큰 무리는 아닐 것이다. 이렇게 보면 현자의 돌을 만드는 거나 성궤를 추척하는 일이나 성배를 찾는 일은 사실상 전부 같은 일이다.

그러나 실제로 물체로서의 성궤나 성배, 현자의 돌 등에 지나치게 집착했던 사람들은 그 진의를 다소간 곡해한 것인지도 모른다. 국장이 고대 이집트 편을 쓰면서 내세웠던 돌의 키워드는 어떤 특정한 돌에 새겨진 비밀이나 신비한 능력을 가진 돌 조각에 대한 이야기는 아니었다. 그것은 오히려 피라미드와 기타 아직도 남아 있는 불가사의한 건축물들의 비밀에 접근함으로써 지금은 잊혀진 고대의 기술이나 사상을 이해할 수 있을지도 모른다는 이야기였다.

그러나 이집트에서조차 람세스 전후의 신왕조에서는 이미 이런 기억은 거의 잊혀져 있었고, 극히 일부에 의해 그 비밀이 추상적인 의미를 알기 힘든 구전으로만 전해질 뿐이었을

것이다. 이렇게 본다면 당시의 이집트인 자신들에게조차 구왕조의 작품인 피라미드는 이미 불가사의였을 수도 있다. (이 시기의 인물인 모세는 마흔 살 되던 무렵에 이집트 궁정을 떠나 미디안 땅으로 가서 여든 살이 될 때까지 사십 년이나 머물렀던 것으로 알려져 있다. 그런 후 이스라엘 민족을 해방시키기 위해 이집트로 돌아온 그는 이집트의 신관이나 마술사들을 대적해 압승을 거둘 정도의 실력자가 되어 있었다. 상상이긴 하지만 명민했던 모세는 타지에서의 그 40 년동안 젊은 시절 자신이 이집트 궁정에서 배운 잊혀져가던 고대의 지식을 스스로의 힘으로 재구성해서 갈고 닦았는지도 모를 일이다. 그 결과 실제로는 고대의 지식을 깊이 이해하지 못하던 신관들을 타파할 수 있었을지도.)

이집트 왕조가 소멸하면서 그 구전들도 결국 어디론가 사라졌을 것이고, 여타 고대의 전설들과 맞물려 전설 속에서, 혹은 일부 간접적인 전수자들의 가르침 속에서나 전해졌을 것이다. 어쩌면 이 과정에서 ‘돌을 찾으라’ 나 ‘비밀은 돌에 담겨져 있다’ 같은 말들이 전해지고 회자되었을지도 모른다. 물론 이는 특정한 힘을 가진 고대의 돌에 관한 것일 수도 있겠지만-예를 들면 우라늄도 일종의 돌이라고 할 수 있다- 한편 돌을 통해서 고대 문명의 자취를 추적해 들어가면 우리가 잊어버리고 있던 시대를 만날 수 있다는 이야기였을 가능성도 높다.

만약 지금의 문명이 깡그리 멸망하고 수천, 수만년 후에 새로 중세와 같은 문명이 시작된다면 우리가 현재 일상적으로 사용하는 많은 물질들이 ‘신비의 돌’ 로 일컬어질 것이다. 이 물질들이 그들 시각에 기적이나 힘과 관련된 것은 분명하겠지만 그 사용은 전체 문명의 고른 기술적 발달 속에서만 가능하다. 사진의 실리콘이 컴퓨터의 존재를 전제로만 의미가 있듯이 말이다.

그러던 것이 세월이 지나면서 기독교 사상이나 드루이드교, 게르만 설화 등과 섞이면서 점점 전적인 보물찾기의 개념으로 둔갑하고 만다. 성배, 성궤, 현자의 돌 등 시대와 지역에 따라 다른 모습을 띄게 된 이 돌들은 고대 황금 시대의 상징으로서가 아니라 황금 시대를 재현할 수 있는 절대적 권위와 힘의 근원으로 인식되고, 그 내용은 점점 더 과장되어 갔을 것이다. 신이 깃든 돌, 불로불사, 인간을 초월한 존재의 영약, 생사의 신비를 풀어내는 열쇠… 급기야는 연금술사의 수만큼이나 다양한 이론이 생겨났을 것이다. 그리고 장미 십자회와 로젠크로이츠의 시기에 이 혼란은 절정에 달한다.

만약 이때 연금술로 상징되는 괴력난신의 기술보다 고래의 지식, 지혜에 무게를 두는 전수자들이 있었다면 이런 상황을 지켜보는 심정은 착찹했을 것이다. 만약 이런 사람들이 있었다면 그들은 연금술이나 성배 추적 보다는-물론 시대가 시대인 만큼 관련이 없을 수는 없다- 돌의 키워드 자체에 숨은 역사의 비밀을 읽어낼 수 있거나, 그러기 위해 노력했던 사람들일 것이다. 이들은 어쩌면 고대 황금 시대에 돌을 만지던 바로 그 사람들의 전통을 이은 자들인지도 모른다. 아니면 성당 기사단이 전해온 고대의 정보를 전수받고 이어 돌을 연구하는 과정에서 수백년에 걸쳐 스스로가 일종의 석공들이 되어 갔을 것이다.

이들 역시 연금술이나 중세의 각종 마술에 못지 않은 구체적인 비밀들을 간직하고 있었을지도 모른다. 그러나 다른 점은 이들은 보다 거시적인 의미에서의 역사관과 우주관을 갖고 있었다는 점이다. 지난 시간에도 말했지만 종교의 자유를 허용하는 종교 집단은 바로 이런 그들의 여유를 대변하는 모습이다. 이런 그들에게 죽음을 물리적으로 피하기 위한 연금술 같은 것은 어쩌면 근시안적이고도 유치한 관점이 아니었을까. 삶과 죽음의 진정한 비밀을 모르는 자만이 약물의 힘을 빌려서라도 지상에서 영원히 살고 싶어할 테니 말이다.

암튼 이 혼란의 틈바구니 속에서 이들은 유럽 세계를 망라하는 통일된 조직을 통한 교통정리의 필요성을 절감하게 되었을 것이다. 동시에 그간 쌓여온 힘과 지식에서 자신감을 얻고 르네상스와 종교 개혁 등 시대적 변화 속에서 약해지는 가톨릭 교회의 권위를 비집고 비록 비밀결사의 모습으로나마 세상사에 관여하기로 결심했을지도 모른다. 괴멸된 성당 기사단의 이상을 근대적 의미에서 실현하기 위해서 말이다.

그리하여 1717 년. 서방 세계의 수도 런던에서 최초의 프리메이슨 그랜드 랏지가 문을 연다.

프리메이슨의 역사 (하)

1717 년의 프리메이슨의 설립을 이해하려면 그 언저리 유럽의 상황을 좀 살펴 볼 필요가 있다. 일단 17 세기 말부터 18 세기에 걸쳐 있었던 굵직굵직한 사건들을 읽기 좋게 나열해 보자.

|

1694 년: 프랑스 계몽주의 사상가 볼테르 탄생 1704 년: 영국 계몽/경험주의 사상가 존 로크 사망 1711 년: 영국 철학자 데이빗 흄 탄생 1712 년: 프랑스 계몽주의 사상가 루소 탄생 1715 년: 프랑스 태양왕 루이 14 세의 사망 1717 년: 프리메이슨 런던 그랜드 랏지 설립 1723 년: 영국 경제학자 애덤 스미스 탄생 1724 년: 독일 철학자 임마누엘 칸트 탄생 1743 년: 프랑스 화학자 라부아지에 탄생 1749 년: 프랑스 천문학자/수학자 라플라스 탄생 1767 년: 하아그리브스의 제니 방적기 발명(산업혁명의 시작) 1776 년: 미국 독립 선언 1789 년: 프랑스 대혁명 |

이상의 연표에서 알 수 있는 이 즈음의 역사적 사실은 다음과 같다.

1. 루이 14 세로 대변되는 유럽의 절대왕정이 약화되며 계몽주의가 퍼져 나감.

2. 기독교 철학을 대신하는 관념론, 경험론 등 근대 철학 대두됨.

3. 증기기관과 산업혁명의 시작 – 자본주의의 기틀이 마련됨.

4. 음악 및 문화의 전성시기

5. 화학, 수학 등 근대 과학이 발전함

6. 미국의 성립과 프랑스 대혁명 등 정치 사회의 급격한 변화가 나타남

… 이 시기는 한 마디로, 유럽 대륙이 기독교 중세의 공고한 틀을 벗어나면서 명실공히 근대를 향해 나아가는 혁명적 시점이라고 할 수 있다. 그리고 이 시점에 프리메이슨이 발흥한 것은 여러 가지 의미에서 절대 우연이 아니다.

일단, 프리메이슨은 초월자의 인정을 그 가입조건으로 한다는 데서 분명히 종교적 성향을 갖고 있지만 비기독교적-그다지 반기독교는 아님-이다. 살펴봤다시피 프리메이슨의 모태는 분명 성당 기사단의 잔존 세력이나 그 언저리와 관련이 있지만, 이미 성당 기사단 때부터 이들은 기독교의 테두리에 머물기에는 너무 많은 외부 개념을 받아들여 버렸다.

그러나 중세라는 시대는 어떤 경우에도 비기독교를 표방하는 대형 종교적 단체가 존재하기에 적합한 때가 아니었다. 따라서 이들은 장미 십자회 같은 유사 기독교 단체의 외형을 취하거나-포괄적인 의미에서 기독교를 ‘포함’ 했을 것이다- 석공 조합 등 엉뚱한 모양새를 하고 있었다. 성당 기사단의 비참한 최후에서 교훈을 얻은 이들은 비록 비밀결사의 형태로라도 감히 큰 조직으로 발전할 엄두는 내지 못하고 있었다.

|

| 16 세기는 물론 17 세기까지도 이단을 화형시키는 풍조는 유럽에 엄연히 남아 있었다. 프리메이슨 그랜드 랏지의 성립이 이 시기를 지난 직후인 18 세기 초라는 점은 조직의 성격과 관련되어 흥미로운 일이다. |

그러던 것이, 세상이 바뀌기 시작했다. 15 세기, 16 세기 르네상스를 지나면서 중세 기독교의 파워는 상당히 약화되었고 종교개혁과 계몽사상 등으로교황권과 왕권이 동시에 흔들리기 시작했다. 과학 및 수학, 기술의 발전과 기독교 교리에 크게 구애받지 않는 각종 철학이 등장하면서 지식인들은 점차적으로 기독교에서 이탈하는 기미를 보였다. 한 마디로 도그마가 무너지기 시작한 것이다. 그리고 시대를 지배하던 도그마의 붕괴는 곧 사회 전반의 헤쳐모여를 의미한다.

이런 시점은 그간 숨죽이고 있던 은비주의 계열의 인물들에게 용기를 불어넣어 주게 되었을 것이다. 이제 수백년간의 암중 모색을 끝내고 보다 큰 규모의 전 유럽적 조직을 건설함으로써 세상의 흐름에 적극적으로 참여할 때가 된 것이다. 그 결과 1717 년 런던 그랜드 랏지가 야심차게 성립된다.

이것이 일반적으로 18 세기 초 프리메이슨의 발흥의 배경으로 여겨지는 시대적 상황이다. 그러나 이상과 같은 생각은 실은 앞뒤가 완전히 뒤집혀진 이야기일 수도 있다.

… 과연 프리메이슨이 이렇게 수동적으로 시류에 편승할 수준에 불과했을까.

장미 십자회가 등장했을 때 데카르트, 라이프니츠를 비롯한 유럽의 지식인들이 오랜 기간동안 큰 관심을 나타냈었다는 사실, 전혀 기독교적이지 않은 연금술 등에 뉴튼 등 당대의 석학들이 크게 경도되었던 점 등을 기억하실 거다. 이는 기독교 도그마로 억눌렸던 중세 기독교 유럽에서조차 지식인들 사이에서는 성당 기사단 등에서 흘러나온 고대의 비의가 파편적인 형태로라도 돌아다니고 있었음을 암시한다는 점, 지난 편들에서 언급했던 바와 같다.

그리고 장미 십자회가 발흥했던 것은 1614 년으로 프리메이슨이 창립되기 거의 정확히 한 세기 전이다.

알다시피 장미 십자회는 선언문 등을 통해 독일과 프랑스 등지에서 대놓고 동지들을 불러 모았다. (동지가 되고 싶던) 많은 사람들이 그들과 접촉하려 했지만 실패했고, 그 결과 결국 장미 십자회는 로젠크로이츠라는 허구의 인물을 배경으로 한 정체불명의 해프닝으로 일반에 인식되어 버린다. 그러나 과연 그랬을까.

생각해보자. 장미 십자회는 철저한 비밀 결사고, 동지들을 불러 모은다면서도 정작 자신들에게 연락할 방법은 전혀 남기지 않았다. 그때문에 유명 인사를 포함해서 관심있던 많은 사람들이 접촉에 실패한 것이다. 그러나, 만약 뭔가를 정말로 알고 있던 사람들, 장미 십자회의 선언문 속에 담긴 진정한 의미를-암호화 되었을지도 모를- 풀어낼 수 있는 사람들이 있었다면 어땠을까. 만약 수백년동안 이런 호출을 기다려 오고 있던 사람들이 있었다면 말이다.

|

| 일반인에게는 무의미한 숫자의 나열도 이를 해독할 수단을 가진 사람에게는 중대한 메세지가 될 수 있다. 불특정 다수를 상대로 한 암호의 제시는 이를 풀어낼 수 있는 숨은 사람들, 즉 자격을 갖춘 사람들을 대중 속에서 끌어 모을 수 있는 아주 편리한 장치다. |

아마도 이들이라면 즉각 장미십자회의 부름에 응할 수 있었 것이고, 그 결과 기독교 유럽에서 파편화되어있던 ‘전수자 네트워크’ 의 재편이 가능했을 것이다. 장미 십자회의 철저한 비밀주의를 고려한다면 누군가가 이런 방법으로 접촉했다고 해도 어차피 일반인들은 전혀 알 수 없다. 그리고 접촉하는 사람들도 데카르트나 라이프니츠처럼 대놓고 눈에 띄게 행동했을리 만무하다. 매우 은밀하게, 그러나 효과적으로 움직였을 것임에 분명하다.

이런 각도로 상상해 보면 이렇다. 장미 십자회의 소집령이 떨어진 후, 이를 기다리던 사람들은, 아마도 사회의 지도층도 포함되어 있었을, 자신들이 전수받은 암호 풀이 방법을 통해 다각도로 장미 십자회에 접촉한다. 단적인 예를 들면 크리스티안 로젠크로이츠라는 이름은 실은 어떤 장소를 의미할 수도 있다. 크로이츠는 십자가이기도 하지만 십자 교차로를 뜻할 수도 있고, 장미는 실제로 유럽의 지명에 잘 들어가는 단어다. 이들은 이 이름을 통해 로즈라는 이름이 들어가는 어느 도시의 교차로가 있는 교회 (Rose + Cross + Christian) 라는 회합 장소를 읽었을지도 모를 일이다.

그런 와중에 관련 없는 유명 인물들의 부산스러운 움직임은 오히려 이들의 움직임을 가려 주는 역할을 했을 것이고, 회합과 네트워킹은 일반인의 관심에서 완전히 동떨어진 상태로 진행될 수 있었을 것이다. 만약 이런 일이 실제로 벌어졌다면 이들이 왜 만났는지, 그리고 무엇을 논의했는지는 명약관화하다. 성당 기사단의 부활외에 무엇이 있겠는가.

르네상스나 종교개혁은 이미 벌어지고 있었고-어쩌면 이것들조차도 이 사람들이 암암리에 관여했는지도 모른다- 세상의 흐름의 변화는 일치감치 감지되었다. 문화, 정치, 경제, 사회 등 각 분야의 리더급 인물들이었던 이들은 비밀스러운, 그러나 조직적 행보를 통해 이를 더욱 앞당기기로 결정한다. 그리고 그 중 일부는 소집령이 떨어진 후 불과 6 년후인 1620 년에 있었던 영국 청교도의 미국 이주(메이플라워 호)에 동행하기도 하는데, 이는 신대륙에 프리메이슨의 이상을 실현할 새롭고도 강력한 국가를 만들기 위해서였다.

이렇게 사회 각계에서 비밀스럽게 영향을 미친 지 백년이 지나자 유럽은 바야흐로 근대로 접어들게 되었다. ‘짐은 곧 국가’ 를 외쳤던 루이 14 세가 사망하면서 프랑스의 전제정치는 급속히 흔들렸다(프랑스는 당시 유럽을 리드하는 나라였고, 성당 기사단의 고향이기도 하다). 바야흐로 세상은 과거와는 다른 곳으로 변할 준비가 된 것이고, 이 작업의 상당 부분이 장미 십자회의 이름하에 모였던 그들에 의해 시행된 것이다.

이 시점에 이르자 이제 이들은 새로운 조직, 여전히 비밀스럽지만 장미 십자회보다는 훨씬 규모가 크고, ‘전수자’ 들은 아니지만 지성과 능력을 갖춘 사람들을 보다 넓게 끌어들일 수 있는 모임을 필요로 하게 되었다. 기독교 도그마에 반감을 갖고 있는 지식인들, 새로운 세상을 염원하는 혁명가들, 표현의 자유를 추구하는 예술가들, 왕족과 귀족들에게 집중된 부와 권력을 나눠갖고자 하는 부르주아지들, 우주의 비밀을 습득하고자 하는 과학자들, 부패한 가톨릭의 박해를 피하고자 하는 프로테스탄트들… 모두가 프리메이슨의 포섭 대상이 될 수 있었고, 실제로 프리메이슨에 참여했다.

게다가 프리메이슨은 사해동포주의에 입각한 사고 방식을 통해 자유, 평등, 박애 등 진보적이면서도 계몽적인 슬로건을 내세웠고, 이는 역시 18 세기에 있었던 프랑스 대혁명의 모토와 거의 동일한 것으로 근대의 정신과 철저하게 부합되는 그 무엇이었다. 물론, 프리메이슨 자체가 근대를 만들어냈기 때문에 이는 당연한 일이었다.

위의 상상/추론이 어느 정도 사실이라고 해도 프리메이슨은 1717 년 런던 그랜드 랏지 창설 이전에도 존재했던 조직이다. 따라서 기존의 프리메이슨 조직과 장미 십자회의 소집령으로 모인 인물들이 모두 합쳐 대규모로 확장된 것이 이때부터의 프리메이슨이라고 볼 수 있을 것이다.

원래의 프리메이슨이 석공 조합이라고 하지만 그랜드 랏지가 창설되기 전부터 이미 돌을 만지는 프로페셔널의 모임만은 아니었다. 이미 17 세기 이전부터 스코틀랜드 프리메이슨은 Operative Mason 과 Speculative Mason 의 두 가지로 나뉘어져 있었다. 전자는 실제 석공으로서 석공 노동조합의 일원으로 활동한 경우였고, 후자는 소위 ‘사변적 석공’ 으로 프리메이슨의 정신적인 리더 역할을 한 사람들이다. 이들 사변적 석공이 바로 성당 기사단의 맥을 잇는 사람들임에는 두 말할 나위 없다.

초기의 석공 조합적 면모는 장미 십자회의 소집령과 사회 재편의 틈바구니에서 사라져가고, 1717 년 당시의 프리메이슨은 이미 사변적 석공만을 모으기 위한 단체나 다름 없었다. 그리고 불과 20 년이 채 지나지 않은 1733 년에는 이미 126 개 지부를 거느리게 된 것을 보면 당시 유럽에서 그들의 파급력이 얼마나 대단했는지 알 수 있다.

영국을 중심으로 뻗어나가던 프리메이슨은 성당 기사단의 본거지였던 프랑스, 장미 십자회의 발흥지인 독일 등의 유사한 군소 조직을 흡수하거나 그들과 연계한다. 그중 특히 중요한 조직은 독일에서 결성된 일루미나티(illuminati)이다. ‘광명’ 이라는 뜻의 이 조직은 1776 년 5 월 독일 바이에른의 아담 바이스하우프트에 의해 창설됐다. 이미 이십대에 잉골슈타트 대학의 법학부장 교수로 재직하고 있었던 그는 독일의 유태인 금융업자인 로쓰차일드-원래 bauer 라는 이름을 사용하던 로쓰차일드 가문은 르네상스 시절 이탈리아의 메디치 가를 연상시키는 유서깊은 금융 가문으로 현재 미국 정부의 주요 정책에 영향을 미칠 뿐 아니라, 이스라엘의 건국에 큰 역할을 했다. 담에 유태인들을 다루게 되면 한 번 접근해 볼지도-의 가세 속에서 프리메이슨과는 별개로 이 조직을 만들었는데, 역시 고대의 비의에 기반을 두기는 마찬가지였다.

|

| Mayer Amschel Rothschild (1744-1812)

일루미나티 창설 당시 불과 32 세였던 그는 이후 나폴레옹 전쟁으로 큰 돈을 벌게 되고, 이를 종잣돈으로 하여 다섯 형제를 거부로 만들어낸다. 이들의 전설적인 치부는 일루미나티 및 프리메이슨 조직과 관련되었을 가능성이 크다. 참고로 로쓰차일드 자본은 울나라의 IMF 때 들어오기도 했다. |

일루미나티의 사상은 기본적으로는 프리메이슨과 같은 것이었기 때문에 이들은 결국에 1782 년 7 월 하나의 조직으로 합병하게 된다. 그 결과 프리메이슨은 전체 조직원이 3 백만명에 달하는 엄청난 규모로 성장하게 된다. 그러나 신생 조직 일루미나티 조직원들은 젊고 행동력이 강한 데다가 급진적이었기 때문에 오랜 역사를 가진 프리메이슨과는 노선의 차이가 있었고, 혁명적 군사 행동 등에 대한 견해차로 인해 갈등 또한 없지 않았다.

이후 프리메이슨과 일루미나티가 유지한 관계에 대해 많은 주장이 있지만 아무도 구체적인 사실은 알지 못한다. 다만 프리메이슨은 전면에 나선 거대 조직으로서 전체 그림을 그려 나가고 일루미나티는 프리메이슨 내의, 다소간 독립적인 또 다른 비밀결사로서 보다 급진적으로 활동하는 것으로 보인다. 따라서 현대의 프리메이슨이 상당히 대중적인 조직으로 거듭나고 있는 것에 반해 일루미나티는 보다 은밀한 활동을 음지에서 펼치고 있을 가능성이 크다고 하겠다. 그러나 한편 프리메이슨의 수뇌들 중 일루미나티에 관련된 사람들이 많다고도 알려져 있다.

여튼간에, 프리메이슨은 이렇게 조직을 확장해 가면서 유럽 전역에 지부를 건설하고 유럽의 거의 대부분의 주요 사건에 이런저런 영향을 미치면서 일종의 숨은 세계 정부로서 커 간다.

특히 1789 년에 있었던 프랑스 대혁명은 프리메이슨/일루미나티의 사상을 그대로 반영한 것으로, 구체적인 많은 영향력을 행사한 것으로 보는 견해가 많다. 또한 앞서 연표에 나왔던 몽테스키외, 루소 등의 계몽철학자들-프랑스 혁명의 정신적 바탕이 된- 또한 대부분 프리메이슨 회원이었던 것으로 알려져 있다. 심지어 프랑스 혁명 후 공포정치의 주인공인 로베스 삐에르와 자코뱅당 또한 프리메이슨/일루미나티와 깊은 관련이 있었다고 하니, 이렇게 보면 유럽의 근대가 프리메이슨의 작품이라는 것도 그리 허황된 이야기만은 아닌 것이다.

그러나 프리메이슨의 야심은 유럽의 근대화에서 멈추지 않았다.

유럽에서 막대한 인원과 조직, 자금력, 영향력을 행사하게 된 이들은 동시에 대서양 건너에서 펼쳐지고 있는 상황에 지대한 관심을 갖고 있었다. 기독교 중세 유럽을 넘어선 새로운 세계의 건설에 대한 강한 열망을 품고 있던 이들에게 있어서 끝을 알 수 없는 저 거대한 신천지는 강한 유혹일 수밖에 없었기 때문이다. 이런 이유에서 이들은 이미 백년전부터 동료들을 그 먼 곳에까지 보내며 지속적으로 관여하고 있었다.

그렇다. 어쩌면 이미 유럽은 너무 늙었고, 새롭게 시작하기에는 모든 것이 너무 고정되어 있었을지도 모른다. 가톨릭과 교황청의 영향력도, 비록 쇠퇴하고 있다고 하지만, 여러 가지 면에서 무시할 수 없을 정도로 강하다. 대중들 역시 천년이 넘는 가톨릭의 도그마에 철저히 젖어 있다. 그러나 그 곳에서라면 모든 것을 우리 뜻에 맞게 새로이 건설할 수 있을 지도 모른다. 성당 기사단은 물론, 그보다 훨씬 오래 전부터 내려오던 고대의 꿈을, 어쩌면 그 옛날 황금시대의 기억을 현실에서 다시 재현할 수 있을지도 모른다.

잊혀진 제국의 영광, 세계 단일정부의 이상, 신세계 질서의 수립.

그렇다. 저 푸른 대서양을 건너 아메리카에서라면…

* ‘프리메이슨의 역사’ 라는 소제목하에 그간 너무 잡탕스런 이야기를 했슴다. 많은 소재가 원체 이렇게 저렇게 모든 걸 연결시키면서 써야 이해가 되는 내용이라 어쩔 수 없었으니 이해하시압. 암튼 다음 편부터는 프리메이슨과 미국 이야기로 넘어가렴다. 국장은 이 부분에 대해 국내 누구도 접해보지 못했을 만큼의 방대한 자료들을 갖고 있고, 이거야 말로 진짜 ‘음모론’ 같은 내용이라는 사실… 흠.

그리고 이 부분도 끝나면 그 다음에는 19 세기와 20 세기 초의 제국주의가 이들과 어떻게 연계되어 있었는지, 소위 고대의 비의를 전수받았다는 사람들이 현재 어떤 큰 가지들로 나뉘어져 있는지 등이 다루어질 것임다. 참고로 언질을 드리자면, 2004 년 현재 지구상에는 고대 비의를 배경으로 하는 네 개의 강력한 힘이 존재함다. 그러나 이들은 각자의 종교/사상/역사적 배경, 민족적 성향 등 다른 백그라운드로 인해 서로 융합하지 못한 채 연합과 대립을 반복하고 있슴다. 프리메이슨은 물론 그 중 하남다.

다만 당부드릴 말씀은, 앞으로도 재밌게 읽으시되 이 내용들이 결국 지적 게임, 추리일 뿐이라는 사실은 잊지 마시라는 검다. 이 글을 쓰고 있는 국장도 이런 이야기에 푹 빠져서 중심을 잃고 살고 있지는 않슴다. 다만 하나의 가능성으로 취미 삼아 추적하고 있을 뿐임다. 이런 내용이 삶의 중심에 놓이는 순간 사람은 자칫 발란스를 잃고 만다는 사실, 항상 기억하셔야 함다.

프리메이슨과 미국 (1)

공식 명칭 United States of America. 줄여서 USA, 흔히 그냥 아메리카라고도 불리는-그러나 이 표현은 북/중앙/남 아메리카 대륙 바깥의 국가들만 사용한다. 예를 들어 캐나다 사람들에게 미국을 ‘아메리카’ 라고 부르는 것은 실례다. 이럴 때는 ‘US유에스)’ 라고 하면 된다-이 나라가 2004 년 현재 국제 무대에서 차지하는 비중은 대단하다.

흔히 미국의 저력은 프론티어 정신, 광활한 국토에서 비롯되는 자원과 가능성, 합리주의, 사회/정치적 안정, 20 세기 이전부터 착실히 쌓아올린 부(노예가 바탕이 되기도 한), 1,2 차 대전의 승전국으로서 얻어낸 국제적인 파워와 경제력 그리고 과학 기술력 등등의 맥락에서 언급된다. 그리고 이는 어느 정도 사실이다.

그러나 한편, 위와 같은 긍정적 일색의 평가는 대부분 미국인들 자신에 의해 퍼트려진 것도 분명한 사실이다. 특히 미국이 절대적 영향력을 발휘한 자본주의 계열의 제 3 세계 국가들-울나라 같은-에서는 이런 평가들이 마치 신화처럼 정착되었다. 우리는 어려서부터 카네기나 록펠러 같은 미국 부자들의 전기를 읽고, 워싱턴이나 링컨 등 미국 정치가들의 전설적인 인격에 감동하며 에디슨, 아인슈타인 등의 지적인 업적에 매혹된다. 또 포스터의 개인적으로 그저 그런 노래들을 학교에서 정식으로 배우고 아카데미, 그래미 어워드의 권위를 보편적인 것으로 인정하곤 하는 것이다.

그러나 최근 들어 우리는 다양한 계기를 통해 미국의 다른 이면들을 보게 되었다. 제국주의 수탈 국가로서의 폭압적 면모, 해결될 것 같지 않은 흑백 갈등과 인종 차별, 극심한 빈부 격차, 각종 강력 범죄 등은 미국이 분명 많은 문제를 안고 있는 나라며 더 이상 이상화의 대상이 아니라는 점을 극명하게 보여준다.

암튼 미국이라는 나라에 대해서는 여러 가지 각도의 해석과 접근이 가능한데, 다들 아시다시피 오늘 우리의 테마는 물론 위와 같은 일반적이고도 정석적인 관점이 아닌 ‘이설’ 에 가깝다. 그러나 미국을 연구하는 학자나 지식인층의 철저한 외면에도 불구하고 이 ‘이설’ 적인 요소들이 미국의 건국과 발전에 미친 영향은 막대하다. 그리고 어쩌면 미국의 정체성 자체와 아직도 밀접하게, 혹은 절대적으로 연관되어 있을지도 모른다.

…그렇다. 이 거대한 제국 USA와 고대 비의의 전승 집단 프리메이슨은 과연 어떻게 연결되어 있는가.

우리가 아는 미국은, 17 세기 초 탄압받던 영국의 청교도-신교도-들이 건너가 만든 영국의 식민지를 모태로 하여 18 세기에 영국과의 전쟁을 통해 정식으로 세운 나라로서, 프로테스탄티즘, 즉 기독교의 개신교가 정신적 바탕이다. 물론 현재는 수많은 인종과 지구상의 거의 모든 종교가 어우러진 사회로서 아무도 미국을 ‘기독교 국가’ 라고 대놓고 말하지는 않지만, 최소한 사회 지도층과 백인 중산층에 있어서 기독교/개신교의 영향력은 여전히 지대하다. 가톨릭 신자였던 존 F 케네디 등 극소수를 제외한 대부분의 미국 대통령들이 개신교 신자라는 사실만 봐도 이를 확인할 수 있다.

그리고 미국의 국기에 대한 맹세라고 할 ‘Pledge of Allegiance’ 에도 이러한 종교적 성향은 명백히 드러난다.

I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands; one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. (참고로 Metallica 의 4집 ‘…and justice for all’ 은 여기서 따온 것)

물론 울나라 애국가에도 ‘하느님이 보우하사’ 운운하는 표현이 있지만 이때는 그야말로 하늘, 운명 정도의 의미로 구체적인 종교적 색채는 거의 없다. 그러나 애시당초 기독교인들이 세운 국가인 미국에서 ‘God’ 의 무게는 우리와는 전혀 다르고, 이는 아직도 분명히 유지되고 있는 것이다.

그럼 이런 배경을 기억한 채 아래 사진을 보자.

이것은 미국에서(아마도 전세계에서) 가장 많이 발행되고 사용되는 지폐인 1 dollar bill 이다. 앞면은 미국 건국의 아버지이자 초대 대통령인 워싱턴, 그리고 뒷면에는 두 개의 다른 그림이 그려져 있다. 뒷면의 왼쪽 그림을 확대해 보자.

|

다름 아닌 이집트 풍의 피라밋이다.

…아마도 이런저런 경로를 통해 미국의 1 달러 지폐에 피라밋이 그려져 있다는 걸 이미 아시는 분들도 많을 거다. 그러나 중요한 것은 그 정황과 의미를 이해하는 것이다. 이 피라밋 그림은 단지 1 달러 지폐를 위해 도안된 것이 아니라, 뒷면 오른쪽에 있는 독수리 그림과 함께 미국을 상징하는 ‘The Great Seal’ -seal 에는 ‘옥새’ 라는 의미가 있다. 여기서는 ‘문장’ 정도로 해석 가능-의 양면 중 하나다. 1782 년에 확정된 이 씰은 이후 다양한 용도로 사용되었으며 1 달러 지폐에도 이처럼 큰 자리를 차지하고-앞면 워싱턴 사진 보다 별로 작지 않다- 인쇄되어 있는 것이다.

문제는, 이 피라밋 도형과 글자들이 대체 어떻게 미국을 상징할 수 있는가 하는 것이다. 전술했다시피 미국은 기독교를 바탕으로 한 국가이며, 1782 년 당시에 그 영향력은 지금과는 비교도 할 수 없이 강했을 것이다. 그러나 이 피라밋 문양은 도무지 기독교와는 아무 관련도 없는 이교도의 것이다. 게다가 피라밋 꼭대기의 all seeing eye 는 (전시안이라고 번역함) 고대 이집트의 신 호루스–오시리스와 이시스의 아들-의 눈을 사실적으로 바꾼 것이다. 이런 문양이 청교도 미국의 ‘The Great Seal’ 이 될 수 있다는 것은 상식적으로 납득하기 어려운 일이다.

|

| 호루스의 눈. 호루스는 신의 아들로서 한국의 단군, 일본의 아마테라스 오미카미 등에 비견할 이집트의 전설적인 시조다. 그리스 신화의 태양신 아폴로와 동일시 되기도 한다. |

그럼 피라밋 위 아래의 라틴어들을 살펴보자. 내용을 보기에 앞서, 여기에 라틴어가 사용되었다는 자체도 그리 자연스럽지 않다. 로마 제국의 언어이자 중세 가톨릭의 문자인 라틴어가 개신교와는 여러모로 거리가 있기 때문이다. 종교개혁의 아버지인 마틴 루터의 주된 업적 중 하나가 바로 라틴어로 된, 따라서 일부 식자층의 전유물이었던 성경을 독일어로 번역한 것이다. 이후 대부분의 국가에서 성경을 자국어로 번역, 출판함으로써 모든 사람들이 성직자의 해석을 통하지 않고 직접 ‘하나님의 말씀’ 을 접할 수 있게 되었으며, 이는 종교 개혁/개신교의 발흥에 결정적인 영향을 미쳤다. 이런 개신교 신자들이 모여 만든 나라인 미국의 상징에 왜 다시 라틴어가 등장해야 하는 것일까.

내용도 좀 부자연스럽다. 위의 ‘ANNUIT COEPTIS’ 는 영어로는 ‘God has favored our undertaking.’ 이 되고 직역하면 ‘신은 우리의 사업/노력을 지지하신다.’ , 즉 ‘신은 우리편’ 이라는 정도의 의미다. 머 여기까지는 그런가 보다 싶지만, 아래의 ‘NOVUS ORDO SECLORUM’ 는 좀 느낌이 다르다.

이 문장은 영어로 ‘a new order for the world’ 가 되므로 ‘신세계 질서’ 라는 뜻이다. 머 미국쯤되는 거대한 나라라면 좀 건방지긴 하지만 이런 표현을 쓸 수도 있지 않나… 싶겠지만, 18 세기 독립 당시의 미국은 동부의 13 개 주에 불과한 상태로 지금과 같은 초강대국이 아니었다. 따라서 영국, 프랑스 등 유럽 열강에 견주어 본다면 신세계 질서 수립과는 좀 거리가 먼 상태였던 것이다. 따라서 이 문구는 처음부터 어떤 구체적인 건국의 목적과 강력한 배경 사상이 있었다는 점을 암시한다. ‘영국에 비싼 세금내기 싫으니 새땅에서 우리끼리 잘 살아보자.’ 는 정도의 독립 개념으로는 ‘신세계 질서’ 라는 표현이 등장할 수 없는 것이다.

요컨데, 이 피라밋 그림과 글자들은 우리가 상식적으로 알고 있는 미국과는 전혀 관련이 없거나 모순되는 것들임에 틀림이 없다. 어떻게 이런 것이 미국의 문장이 되었으며, 왜 아직도 세계에서 가장 유명하고도 널리 쓰이는 종이 쪼가리인 ‘1달러 빌’ 에 저토록 크게 인쇄되어 수억명의 손과 눈을 거쳐가고 있는지는 일반 상식으로는 납득하기 어렵다. 심지어 미국 정부에서 발간된 간행물에조차 그 의미는 명확하게 정리되어 있지 않은 채-The Great Seal 제정 당시에 그림과 문자들의 정확한 뜻을 정의한 문건이 남아 있지 않음- 현대적 관점에서의 불명확한 해석만을 시도하고 있는 것이다.

그러나 우리는 이 그림 하나만으로도 대략 한 가지 결론에 도달할 수 있다. 아마도 미국의 건국에는 개신교만이 아닌, 일반인들이 잘 모르는 다른 비기독교적 사상이나 세계관이 개입되었을 거라는 점이다. 그리고 그 사상은 건국 시점부터 시작해서 지금에 이르기까지 일관되게 유지/발전되고 있을 거라는 사실이다.

남은 의문은 그 사상이 과연 무엇이며, 도대체 얼마나, 어디까지 영향을 미치고 있냐는 점이다.

|

위 사진은 1867 년에 제작된 석판화다. 그리고 중앙에서 흙손을 들고 서 있는 사람은 다름 아닌 미국의 초대 대통령인 조지 워싱턴이다. 아시다시피 워싱턴은 단순히 초대 대통령을 넘어 미국의 탄생과 동격으로 취급되는 인물로서 미국이 추구하는 가치를 상징하는 존재이기도 하다. 근데 왜 갑자기 워싱턴 석판화를 등장시켰냐고? 그건, 그가 입고 있는 ‘앞치마’ 를 자세히 보면 프리메이슨의 공식 문양, 즉 컴퍼스와 자를 쉽게 확인할 수 있기 때문이다.

소위 ‘미국의 정신’ 이라는 이 인물이 프리메이슨의 정식 회원, 마스터 프리메이슨이었다는 사실은 이미 이때부터 잘 알려져 있었다. 물론 이를 근거로 ‘조지 워싱턴 = 프리메이슨 = 미국’ 이라는 등식까지 도출하는 것은 좀 성급할지 모르지만, 최소한 이런 정황을 통해 미국 건국에 프로테스탄티즘 외에 프리메이슨의 사상이 분명히 자리잡고 있었다는 것은 충분히 추측이 가능하다. 역시 건국의 산파이자 번개의 정체를 알아낸 실험으로도 유명한 동시대의 벤자민 프랭클린 역시 공인된 프리메이슨이었다.

그뿐만이 아니다. 프리메이슨 시리즈 첫편에서 이미 말씀드렸다시피, 43 명의 역대 미국 대통령 중 최소 십여 명이 공개적으로 프리메이슨에 가입된 인물이었다. 그 중에는 루즈벨트와 트루먼 등 대공황과 2 차 대전 등 현대 미국의 운명을 결정짓던 시점에서의 대통령들도 포함된다. 링컨과 레이건, 부시는 프리메이슨의 정식 멤버가 아니었지만 여러가지로 관련된 각종 활동들의 기록이 많이 남아 있다.(연구자에 따라서는 빌 클린턴을 비롯한 미국 대통령 대부분이 33 도-최고위- 프리메이슨이라고도 하지만 이를 뒷받침하는 증거는 부족한 실정이고, 따라서 국장은 가급적 프리메이슨쪽에서 내놓은 자료를 근거로 삼고 있다.

대통령들이 이러할진대, 미국의 각종 정책의 향방을 관여하는 상류층, 고위직의 인물들 중 얼마나 많은 프리메이슨이 활동하고 있을지는 짐작하기도 어렵다. 일례로, UN 에 관련된 활동을 하던 국장의 지인이 수년 전 국장을 찾아와 ‘프리메이슨이 대체 뭐길래, 유엔이 프리메이슨으로 꽉 차 있냐?’ 고 물어본 적도 있었다.

더욱이, 앞서 살펴본 그레이트 씰의 ‘신세계 질서’ 라는 슬로건은 프리메이슨/일루미나티의 그것과 내용상 완벽하게 일치한다. 그리고 그레이트 씰의 피라밋 바닥에 새겨져 있는 로마 숫자는 1776 은 물론 미국의 독립선언이 이루어진 해지만, 동시에 독일에서 일루미나티가 성립된 바로 그 해이기도 하다는 사실이다. 1776 년 5 월의 일루미나티 창립과 같은 해 7 월의 미국 독립 선언, 과연 아무 관련도 없는 우연이었을까. 한편 피라밋 위쪽 전시안 주변의 번쩍거리는 광휘는 말 그대로 일루미나티-광명이라는 뜻-을 떠올리게 한다.

이쯤에서 지난 시간에 국장이 추측한 것을 되새겨 보자. 1620 년 개신교도들을 실은 메이플라워가 영국을 떠날 때부터 아마도 프리메이슨은 신천지 아메리카의 가능성을 계산에 넣었을 것이다. 그들이 소유하고 있던 고대의 비의는 단순히 기술적 지식만이 아닌, 이를 가능케 했던 고대 황금시대의 전반적 사상이었고 그들의 임무는 이를 지상에서 다시 구현함으로써 중세 유럽의 기독교 도그마에서 벗어난 새세상을 건설하는 것이었다. 그리고 그 새세상은 과거에 이미 있었던, 그러나 지금은 잊혀진 찬란한 문명의 재건이다.

만약 우리가 알고 있는 교과서적 역사, 즉 5 천년 전 이전에 화려하고도 발전된 거대 문명이 있었다면, 그것은 아마도 플라톤이 이야기했던 아틀란티스와 유사한 곳이었을 것이다. 물론 현대의 진지한 자리에서 아틀란티스를 논하는 것은 거의 우스개에 가깝지만, 과거 유럽인들의 삶에서 아틀란티스는 단순히 공상에 그치는 장소만은 아니었다. 유럽의 대양, ‘대서양’ 의 공식 영어 명칭이 Atlantic sea-아틀란티스의 바다-라는 점을 기억한다면 그 무게가 간단치 않음을 알 수 있다.

또 미국에는 아틀란타, 아틀란틱 시티라는 지명들이 있는데, 대서양에서 그 이름을 따왔을 것 같지만 실제로 조지아주의 주도인 아틀란타는 항구 도시가 아니며 대서양과 수백킬로미터 이상 떨어져 있는 내륙 지역이다. 이처럼 아틀란티스라는 단어와 개념은 유럽과 서구 문명에 있어서 단순한 신화나 전설 이상의 기묘한 정서적 무게를 계속 유지하고 있는 것이다.

이렇게 생각한다면 결국 미국은 애시당초부터 프리메이슨/일루미나티 류의 이상을 실현하기 위한 ‘신 아틀란티스’ 로 처음부터 계획되고 준비된 곳이 된다. 사실 이쯤 되면 이미 ‘비의’ 운운하기에는 너무나 엄청난 규모다. 그리고 불과 이백여 년 남짓한 역사 동안 미국이 이뤄낸 것들로 볼 때 그 계획, 신이 지지한다는 undertaking, 사업은 아주 성공적으로 진행되고 있는 듯하다. 고대의 은밀한 지식과 사상은 비록 극소수에게만 전수되어 왔을지 몰라도, 실제 현실로서의 세상은 지난 백 년 가까이 미국의 절대적인 영향력 하에, 지금 이 순간에도 그들의 이상에 맞추어 재편되고 있으니 말이다.

과연 이것이 사실일 수 있을까?

…아직 많은 다른 증거들이 있다.

… 댓글 게시판과 메일들을 보면 ‘그림자 정부’ 라는 책 이름이 자주 등장하는 것 같다. ‘이리유카바’ 라는 저자 이름 때문에 처음에는 일본쪽에서 나온 책인가 했었는데, 며칠전 인터넷을 뒤져보니 일흔이 다 되어 가시는 중국 태생 한국계 캐나다 분이 쓴 책이라 좀 뜻밖이었다.

이 책은 아마 2001 년쯤에 발매되었지 싶은데, 막상 국장은 지난 수년간 외국 생활을 했던 관계로 이 책을 접하지 못했다. 따라서 이 책이 프리메이슨 계통의 음모론을 다루고 있다는 것 외에는 구체적으로 무슨 이야기를 어떤 논조로 하고 있는지도 전혀 모른다. 사실 국장은 국내에서 발매되는 이런 류의 책에 대해 일종의 편견-오랜 경험에 의한 것이긴 하지만-을 갖고 있기 때문에, 아마 한국을 떠나기 전에 얼핏 몇 페이지 보고 그냥 넘어갔을 수도 있다. 여튼 다음에 귀국하면 서점에 앉아서라도 좀 들여다봐야지 싶다.

… 머, 국장도 지금 유럽 이야기의 한 꼭지로 음모론 비슷한 걸 쓰고는 있지만, 음모론은 어떤 의미에서는 분명 위험하다. 세상만사는 그럴듯한 음모론보다는 훨씬 단순하고도 직설적인 인간의 욕망과 감정에 의해 좌지우지되는 경우가 훨씬 많기 때문이다. 그리고 국장이 여기에 쓰고 있는 내용의 일부나, 혹은 대부분이 사실이라 하더라도 이 사실은 변하지 않는다.

머 이 정도 하고, 이제 본론으로 들어가 보자.

프리메이슨과 미국 (2)

지난 시간에 살펴본 great seal 만으로도 이집트에 대한 미국의 이상한 집착은 충분히 드러나지만, 사례는 여기에 국한되지 않는다.

세계에서 가장 큰 오벨리스크가 어디에 있는지 아시는가? 글타. 의당 이집트에 있어야 할 것 같지만 놀랍게도 그 답은 미국이다. 그리고 이 오벨리스크는 런던, 바티칸, 파리에 있는 것들과는 달리 이집트에서 뜯어 옮겨간 것이 아니라 미국인들이 직접 만든 것이다. 그리고 이것의 이름은 ‘워싱턴 기념비’ 다.

|

1885 년에 완성된 높이 170 미터(63 빌딩은 249 미터), 총무게 9 만 854 톤의 거대한 워싱턴 기념비는 사진에서 보듯 그 구조와 비례 등 모든 면에서 이집트 오벨리스크의 완벽한 복사판이다.

물론 조지 워싱턴이 마스터 프리메이슨이었다는 사실은 지난 시간에 소개한 바와 같다. 그러나 그가 죽은 지 수십 년 후에나 착공된 이 오벨리스크가 단순히 프리메이슨 단원으로서의 조지 워싱턴 개인을 기념하기 위한 것이라고 말하는 것은 무리다. 그러기에는 사업의 규모가 너무 큰 데다가 이렇게 티나는 디자인을 채용하는 것도 좀 명분이 서지 않는다. 이런 거대한 공사는 당시로서는 국가차원의 대사업이었을 것이기 때문이다.

따라서 이런 정황을 통해 우리가 짐작할 수 있는 것은 이 비석이 조지 워싱턴 개인에게 바쳐진 것이라기보다는, 프리메이슨이었던 워싱턴의 이름으로 명실상부한 세계 최대의 오벨리스크를 신세계 미국에 건설함으로써 이집트 및 고대의 법맥 계승을 주장하려 했을 가능성인데, 지난 시간에 살펴본 미국 건국의 배경을 고려한다면 이는 허황된 생각만은 아니다. (좀 다른 이야기지만, 현재 전 세계에 20 개밖에 남아 있지 않는 오리지널 오벨리스크 중 15 개가 현재 이집트 바깥으로 옮겨져 있다는 점도 눈여겨 볼 만 하다. 바위 덩어리인 오벨리스크를 분해한 뒤 배로 옮기는 일은 지금도 많은 돈과 노력이 드는 지난한 작업이고, 실제 이런 작업이 이루어졌던 19 세기에는 말할 것도 없었을 것이다. 왜 유럽인들은 이 단순한 건조물을 자기네 나라로 옮기는데 이렇게 큰 노력을 기울었을까. 런던의 템즈강변과 프랑스의콩코드 광장 한 가운데로 옮겨진 오벨리스크들은 대체 무엇을 상징하는가? 더욱 이상한 것은 가톨릭의 총본산 바티칸에 옮겨져 있는 오벨리스크다. 이 전형적이고도 노골적인 이교도의 상징이 성 베드로 대성당의 뜰 한 가운데에 세워져 있는 이유는 대체 무엇인가.)

그럼 이제 아래 사진을 보시기 바란다.

|

이 장면은 지난 1999 년 12 월 31 일 자정 미국의 밀레니엄 축제를 찍은 것이다. 그리고 오색찬란한 조명과 장식으로 무장한 이 기둥은 물론 워싱턴 기념비다. 미국정부는 기존의 돌로 된 워싱턴 기념비 전체를 옷처럼 감싸는 거대한 철 구조물을 입히고(이 구조물은 97 년도부터 수리와 청소라는 명분으로 붙여진 것이긴 하다), 여기에 각종 조명과 불꽃놀이 장치 등을 설치했다. 그 결과는 보는 바와 같이 150 미터가 넘는 오벨리스크에서 뿜어져 나오는 화려하고도 웅장한 빛과 색의 향연이다. 규모나 모든 면에서 그 자리에 있었던 사람들을 압도하고도 남는 장관이었을 것이다.

그러나 좀 생각해보면 이 행사는 아무래도 어딘가 부자연스럽다. 아무리 격식에 크게 구애받지 않고 화려한 것을 좋아하는 미국이라지만 ‘국부’ 로 추앙받는 엄숙하고도 지엄한 조지 워싱턴을 기념하는 비석을 이런 용도로 사용한 것은 좀 지나친 것 아닐까. 이건 마치 고구려의 영광을 기념한답시고 광개토대왕 비석에서 레이저가 뿜어져 나오게 하는 류의 발상이 아닌가 말이다. (한편, 같은 시각에 파리의 에펠탑도 워싱턴 기념비와 거의 같은 형태의 장식을 달고 비슷한 역할을 했다. 짐작할만 하겠지만 에펠탑의 건립자인 구스타브 에펠 역시 프리메이슨 단원이다.)

물론 미국의 영광을 상징하기 위해 이 거대한 기념비만큼 좋은 것도 없긴 하겠지만, 이렇게까지 요란하게 사용하는 것은 그만한 동기가 없다면 납득하기 어렵다. 새로운 밀레니엄이 시작되는 순간에, 워싱턴을 빙자해 세워진 이 거대한 고대의 상징물은 왜 이처럼 화려하게 빛나야 했을까. 그 이유는 과연 무엇이었을까.

아래 사진을 보자.

|

… 이 그림은 마치 밀레니엄 축제에 사용할 워싱턴 기념비 장식의 디자인 시안처럼 보인다. 그러나 실은 이것은 미국이나 워싱턴 기념비와는 아무 상관도 없는, 멀고 먼 아프리카의 한 부족이 자신들의 오랜 전설에 따라 그려놓은 그림이다.

도곤족이라는 이 부족이 밤하늘에서 가장 밝은 별중 하나인 시리우스를 숭상하는 것은 그다지 놀라운 일은 아니다. 그러나 20 세기 초에 이들을 방문한 백인학자들은 이들이 서양학계에서도 발견한 지 몇십년 되지 않은, 지름이 지구의 3 배밖에 안되는 관계로 육안은 물론 천체 망원경으로도 보기 힘든, 시리우스의 동반성인 백색 왜성 ‘시리우스 B’ 의 존재와 특성-강력한 중력, 색깔, 크기, 시리우스 A 와의 궤도 관계 등-에 대해 알고 있다는 사실에 경악한다.

도곤족의 전설에 따르면 수천년 전 시리우스에서 어떤 존재들이 그들을 방문했으며, 시리우스 B 에 대해 가르쳐 준 것은 바로 이 외계인들이라는 것이다. 그리고 위의 디자인 시안은 이들이 타고 온 ‘날틀’ 을 도곤족이 전설에 따라 이미 수백년 전에 그려 놓은 것이다.

머 이 외계인들의 존재와 방문의 사실성 여부는 우리의 논지를 다소 벗어나는 것인 만큼 일단 넘어가도록 하자. 어쨌던 간에 이 아프리카의 전형적인 원시 부족이 시리우스 B 에 대해 알고 있다는 것은 매우 납득하기 어려운 현상인데, 더욱 중요한 사실은 시리우스가 바로 이집트 신화에서 명부, 즉 죽음을 관할하는 오시리스의 동생/아내이자, 이집트의 단군인 호루스의 어머니이자, 생명과 탄생을 관장하는 최고신 중 하나인 이시스의 상징, 동격이라는 점이다. 그리고 프리메이슨에게 있어서 오시리스와 이시스, 호루스 가족의 중요성은 절대적이라고 해도 과언이 아니다.

이렇게 본다면, 이제 워싱턴 기념비를 둘러싼 세기말 레이저 쇼의 미스테리는 조금씩 풀려 나간다. 워싱턴 기념비 자체가 프리메이슨의 미국 건국과 그 이상을 상징한다는 점은 앞서 살펴본 바와 같다. 세계 최대의 오벨리스크가 미국의 수도 한 가운데 세워져 있다는 것은 이런 맥락이 아니면 설명할 방법이 없다.

그리고 백여년 전 이것의 ‘건립’ 이 프리메이슨 국가로서의 미국의 발전과 번영을 기원하기 위한 것이었다면, 이미 20 세기를 통해 그 목표는 거의 달성되었다. 지금의 미국은 단연 최고의 부와 권력, 군사력을 가진 거대 제국으로서 지구상에 대적할 자가 없다. 설사 전 세계를 상대로 전쟁을 벌인다고 해도 승부를 가늠하기 힘들 정도로 현재 미국의 힘은 압도적이다. 이것은 우리 논의의 맥락에서는 프리메이슨의 염원이 성취일로를 향해 가고 있는 것을 의미한다.

따라서 역사적으로 매우 중요한 시기인 새천년 교체기에 이르러 미국의 발전을 기원하던 이 워싱턴 기념비는 이제 보다 구체적이고도 극적이면서도 화려한 형태로 탈바꿈하여 미국-프리메이슨- 의 진정한 시대가 현실에서 성취되고 있음을 만천하에 과시하는 것이다. 그리고 그 새로운 모습은 아마도 고대 이집트의 오벨리스크조차도 그 디자인을 빌려온, 이집트 이전에 존재했고 도곤족의 전설에 남아 있는 어떤 원형을 직접적으로 흉내냄으로써 프리메이슨이 재현하고자 하는 옛날 황금기를 더욱 직접적으로 묘사하고 있는 것인지도 모른다.

물론 이 ‘원형’ 이 도곤족의 주장처럼 시리우스에서 온 외계인의 비행체인지 아닌지는 확인할 길이 없지만, 최소한 도곤족이 수천년 이상 유지하고 있는-다소 변질되었을 가능성은 있다- 전설과 이집트 신화, 오벨리스크의 디자인, 프리메이슨의 믿음 등등이 최소한 같은 뿌리를 가지고 있는 것은 분명해 보인다. 그리고 이 모든 것들은 바로 이집트 이전의 잊혀진 문명을 가리키고 있다.

따라서 아마도 오벨리스크보다 더 과거로 회귀한 워싱턴 기념비의-어쩌면 에펠탑도- 화려한 장식은, 수천년 전 이집트 제국 이후 처음으로, 어쩌면 그때보다도 더욱 직접적으로 과거의 잊혀진 문명을 확실하게 계승하는 미국 프리메이슨의 자신감과 성취감의 반영일 것이다. 그리고 그것은 또한 새로운 밀레니엄을 맞아 ‘이제 때가 이르렀다’ 는 모종의 선언을 담고 있을지도 모른다.

(국장은 아직 이 초고대의 정체 자체에 깊이 파고들 생각은 없다. 절대적으로 부족한 자료로 인해 너무 많은 가정과 상상이 필요하기 때문이다. 특히 이 정도를 근거로 ‘초고대

아틀란티스 문명은 시리우스에서 온 우주인들이 만든 것이다!’ 라는 식의 주장을 펼치는 것은 국장이 원하는 바가 아니다. 이 부분에 대한 어느 정도의 접근은 유럽 이야기 중의 이집트 편에서 다루어 봤으니 관심있는 분들은 참고하시기 바란다)

워싱턴의 밀레니엄 축제 언저리에서 보이는 이런 이상 징후들은 여기서 그치지 않는다. 축제를 바라보고 있는 당시 대통령 빌 클린턴 가족의 사진을 보자.

|

얼핏 별로 특별할 게 없어 보이지만, 잘 살펴보면 빌 클린턴의 턱시도 왼쪽 가슴 위에 작은 뱃지 같은 게 달려 있는 것을 확인할 수 있을 것이다. 이상한 것은 현직 대통령이 이런

중요한 행사에 달고 나온 뱃지라면 그만큼의 중요성과 의미를 갖고 있어야 마땅한데, 이 단순한 디자인의 뱃지는 대통령으로서의 클린턴과 관련된 정부 부처 등 기타 어떤 상징도 담고 있지 않다는 점이다.

아무런 글자도 새겨져 있지 않는 단순한 도안의 이 뱃지는, 그러나 자세히 보면 놀랍게도 오시리스/호루스의 상징이자 미국 1 달러 지폐에도 그려져 있는 ‘전시안’ 과 아주 비슷한 형태라는 점을 확인할 수 있다.

만약 미국 대통령이 밀레니엄의 역사적 순간에 턱시도 위에 굳이 전시안 뱃지를 달고 나타난 것이 사실이라면 (여자들은 오히려 브로치 등 아무런 장식도 하고 있지 않음을 참고하시라), 이것은 워싱턴 기념비의 경우와 같은 맥락에서 프리메이슨 류의 의식(ritual) 과 관련짓지 않으면 해명이 불가능할 것이다.

|

한편 위 사진은 워싱턴의 밀레니엄 기념식을 독점 중계한 미국 CBS TV 의 심볼인데, 이것 뭘 연상시키는지 굳이 다시 설명할 필요는 없지 싶다.

이 또다른 ‘전시안’ 로고는 밀레니엄 행사 생방송 내내 TV 화면의 오른쪽 아래에 고정되어 있었다. 결국, TV로 행사를 바라보던 수억의 시청자들은 새천년이 시작되는 그 역사적인 순간에 오벨리스크-꼭대기에 피라미드 형태를 포함하는-와 전시안이라는 두 개의 고대 이집트, 혹은 잊혀진 초고대 문명의 상징물에 동시에 노출되어 있었던 것이다. (참고로 CBS 의 모회사VIACOM 은 유태계 미디어 재벌로서 CBS 방송사는 물론 메이저 영화사인 파라마운트, 영화 배급사 UIP, 북미 전역과 유럽에까지 뻗어 있는 거대 비디오 렌탈 체인인 블록버스터 비디오, MTV 등을 산하에 거느린다. 회장 SUMNER M. REDSTONE 은 미국의 유태인 사회는 물론 재계에 상당한 영향력을 미치고 있다.)

이런 모든 것들이 단지 우연일 수 있을까…?

물론 그럴 수는 있다. 그러나 그 가능성은 그다지 높아 보이지 않는다. 한 가지 분명한 것은, 만약 이것이 모두 어떤 목적에 의해 치밀하게 프로그램 된 것이라면 프리메이슨과 그들의 믿음, 계획이 미국의 과거는 물론 현재와 미래에 차지하고 있는 비중은 우리가 상상하는 것보다도 훨씬 더 크다는 사실이다. 그리고 작금의 국제정세로 볼 때 이는 우리나라를 포함한 전 세계의 과거, 현재, 미래와도 직접적으로 연관될 수밖에 없는 것이다.

최근 국내에 참으로 많은 일들이 벌어지고 있다. 여기 런던에서 유학하면서도 인터넷을 통해 그 모든 상황들을 접하고 판단할 수 있다는 것은 국장 같은 사람에게는 참으로 시대의 복이라고 하지 않을 수 없는데, 그럼에도 불구하고 터져나오는 너무 많은 문제들을 보고 있노라면 갑갑한 맘을 떨쳐 버릴 수 없는 것도 사실이다. 이런 시대에 과연 프리메이슨 글을 계속 쓰고 있는 것이 능사인가… 하는 생각이 들기도 하지만, 그래도 시작한 연재고 관심있는 분들이 많기 때문에 계속 나간다.

그러나 본문에 진짜로 들어가기에 앞서, 다음 호 특집 광고를 좀 낼련다. 앞에 이런 글까지 써놓은 만큼 한 동안 계속 프리메이슨으로 가는 것이 타당하고, 국장도 첨엔 그럴 생각이었지만 이번에는 (특히) 어쩔 수가 없는 것 같다.

… 음음, 위 글을 쓰고도 몇번이나 망설였지만 역시 이게 옳다. 연재보다 중요한 것들도 있는 거니까.

|

… 여기 이경운이라는 올해 스물한 살이 되는 젊고 잘 생긴 청년이 있다.

그런데 이 친구는 그 스물한 살의 청춘의 희망과 고뇌를 느낄 기회도 없이, 장장 4 년째 영국 켄터베리 병원 영안실에 차가운 시신으로 냉동되어 있다.

영국 경찰에 의해 ‘단순 교통사고’ 로 처리된 그의 죽음은 도무지 모순 투성이다. 일례로 영국 정부는 사후 10 개월간이나 그의 시신을 가족들에게조차 보여주지 않았다. 또한 서류마다 각기 다른 사망일자를 기재하고 있고, 부검 기록서 내용이 엉망이며, 가족이 비용을 지불한 2 차 부검에 가족 입회를 거부하고, 시신 사진을 3 년간이나 가족에게 공개하지 않고, 교통사고 차량 조회 결과 차적이 엉터리이며, 사고 지점도 거짓이었다. 그밖에도 이해하기 힘든 수많은 의혹이 꼬리에 꼬리를 잇는다.

2000 년 9 월에 발생한 이 사건은 이후 간간히 국내 티비나 언론을 통해 다뤄졌지만 아직도 해결되지 않은 채 일반의 기억에서 잊혀져 가고 있다. 영국 경찰은 사건 은폐에 급급하며 한국 대사관은 어이없을 정도로 비협조적인 와중에, 고국의 정부는 각종 중요한 정치적 현안에 밀려 이런 ‘사소한 일’ 에 관심을 갖기에는 너무 바쁜 모양이다. 그러나 열일곱살 아들을 잃은 경운군 아버지 이영호씨는 생업을 포기한 채 자식뻘 되는 런던 유학생들의 자취방에서 더부살이하며, 매 끼니를 컵라면으로 연명하며 영국에서 4 년째 사건에 매달려 있다.

이처럼 죽은 사람의 억울함도 억울함이지만 살아 있는 사람의 고통도 거기에 못지 않고, 명색이 딴지 유럽 총국의 수장을 자처하는 국장으로서도 더 이상 이런 비극을 외면할 수는 없다. 이에 유럽 총국은 1 차로 다음 호(다다음주) 유럽이야기 지면을 통해 사건의 개요는 물론, 실로 X 파일의 음모론이나 CIA 의 공작을 능가하는 다양한 의문과 조작에 대해 구체적으로 접근할 예정이다.

… 아들의 죽음은 그 자체로 애통한 일이나, 그 죽음의 진실에서 조직적으로 소외된 채 타국에서 이리저리 떠밀리며 보내야 하는 세월의 고통은 실로 잔인하기 그지 없는 것이다. 다음다음주, 아무리 바쁘시더라도 반드시 유럽이야기 코너에 들러주시기 바란다. 기사도 중요하지만, 이런 일에는 독자 여러분들의 관심과 참여가 절대적이다.

각설하고 이제 빨리 프리메이슨 본문 들어가자. 그간 기다려 왔던 분들을 위해…

프리메이슨과 미국 (3)

지금까지 국장이 제시한, 프리메이슨과 미국 관련 내용은 대충 다음과 같다. 시간이 꽤 지난 만큼 한 번 더 되새겨 보자.

1. 미국 땅이 처음부터 유럽 프리메이슨이 그 이상을 구현하기 위해 선택한 땅일 가능성.

2. 조지 워싱턴을 비롯 미국 건국과 관련된 프리메이슨의 깊은 관여. 이는 미국 1달러 지폐 뒷면에도 있는 ‘그레이트 씰’ 을 통해 확인 가능함.

3. 현존하는 세계 최대의 이집트식 오벨리스크인 워싱턴 기념비와 밀레니엄 행사의 면면들을 통해 살펴볼 수 있는, 아직도 살아있는 프리메이슨과 그 의식(ritual)의 자취.

그럼 이제 오늘은 지난 번에 말씀드린 대로 9.11 사건에 대해 한 번 살펴보도록 하자. 이 세기의 大테러가 과연 프리메이슨 및 그 언저리의 갈등과 어떤 관련이 있을까.

… 일단 9.11 테러를 다시 기억해보자. 다들 알다시피 이 사건은 미국 뉴욕 맨해튼에 소재한 월드 트레이드 센터 두 동이 계획된 테러에 의해, 여객기 2 대의 충돌로 거의 동시에 무너져 내린 사건이다. 물론 이와 함께 미국 국방성 건물의 측면에도 비행기가 충돌하여 일부 파손되었고, 어디론가 향하던 또 다른 한 대의 비행기는 중간에서 승객들에 의해 강제 추락된 것으로 알려져 있다.

일단 이 사건은 규모 자체가 너무 엄청나고 상황이 극적이기 때문에 발생 당시는 물론 그 후에도 한참 동안 사람들의 얼을 빼놓았다. 티비로 생중계된 무역 센터의 파괴는 너무나 드라마틱해서 국장(당시 캐나다 토론토에 있던)을 포함해 많은 사람들이 잠시 동안 실제 상황으로 인식을 하지 못했을 정도다.

이후 조사에 의해 사건의 주동자는 사우디 아라비아 출신 억만장자 집안의 아들이자 이슬람 근본주의 테러 조직 알 카에다의 수장인 오사마 빈 라덴으로 알려졌고, 그를 체포하기 위해 미국은 아프가니스탄을 침공, 알 카에다에 협조적인 것으로 알려진 탈레반 정부를 전복시킴은 물론 이후 후세인과의 연계를 주장하며-물론 대량 살상 무기 문제도 함께 –이라크까지 침략, 정복한 바 있다.

… 그런데 이 거대한 규모의 사건들 속에서 잠시 숨을 고르고 차분하게 생각해 보면, 와중에 좀 납득이 안가는 점들을 발견할 수 있다.

먼저 테러 자체를 다시 한 번 생각해 보자. 우리가 만약 정치적, 종교적인 이유로 미국을 상대로 911 규모의 엄청난 테러를 감행한다면 그 목표물로는 현실적으로 미국에 괴멸적 타격을 줄 수 있는 장소들을 고르게 되지 않을까. 즉, 백악관이나 국회의사당처럼 파괴될 경우 대통령 사망이나 의회 정지 등을 초래함으로 미국이라는 나라의 정치와 사회에 대혼란을 초래할 수 있는 그런 타겟을 말이다.

만약 국장이 오사마 빈 라덴이고 네 군데의 비행기 테러 타겟을 골라야 하다면 그 우선 순위는 당연히 백악관, 국회의사당, CIA 본부, 국방성 등이 될 것이다. 그리고 필요하다면 백악관이나 국회의사당에는 각 두 대의 비행기를 보내서 실수 가능성을 줄일 것이다. 그러나 현실에서 가장 중요한 타겟은 월드 트레이드 센터 빌딩이었다. 그러나 사실 거창한 이름과 달리 이 건물은 기본적으로 수많은 크고 작은 회사가 입주해 있는 오피스 빌딩일 뿐이다. 도대체 왜 이 빌딩이 이런 세기의 테러의 타켓이 되어야만 했던 것일까.

더욱 납득이 안 가는 것은, 놓치기 쉬운 부분이지만. 건물 두 동을 모두 타겟으로 했다는 점이다.

생각해보자. 하이 재킹은 결코 쉬운 일이 아니며, 자살 테러를 목적으로 하는 경우는 더욱 그렇다. 게다가 아무 데나 추락시키는 것이 아닌, 수백 킬로미터 속도로 달리는 항공기를 몰아 목표물에 정확히 부딪혀야 하는 이 테러를 위해 알카에다 요원들은 비행기 조종 학교에서 교육까지 받았다. 힘들게 탈취한 비행기는 물론 이처럼 고도로 훈련 받은 테러범들을 겹으로 소모시키면서까지 이 오피스 건물을 ‘둘 다’ 무너뜨려야 할 필요성이 어디에 있을까.

만약 월드 트레이드 센터를 선택한 것이 유명 민간 건물을 파괴함으로써 미국 시민들을 공포에 떨게 하는 게 목적이라면 그 중 한 동을 부수는 것만으로도 소기의 목적을 달성하기에 충분하고, 비행기 한 대는 다른 곳을 목표로 하는 것이 자원의 활용이라는 점에서 훨씬 효율적이라는 점, 두 말할 필요도 없는 것이다.

여기까지 생각이 미치면 우리는 한 가지 가능성을 떠올리게 된다. 결국, 이 사람들은 이 모든 비효율 및 하나뿐인 생명과 맞바꾸면서까지 월드 트레이드 센터 두 개를 다 무너뜨려야만 하는 남 모르는 이유가 있었던 것은 아닐까. 비밀스러우면서도, 구체적이면서도, 치명적인 그 어떤 이유 말이다.

|

| 1977 년에 완성된 월드 트레이드 센터는 지상 110 층, 412 미터에 달하는 높이에 총 대여(사무) 공간 28 만 평, 내부 활동 인원 5 만명의 어마어마한 규모를 자랑한다. |

|

이것은 미국 오하이오주의 프리메이슨 그랜드 랏지 문장이다. 잘 알려진 전시안(눈) 및

컴퍼스 등의 상징과 함께 보이는 것은 바로 두 개의 기둥. 같은 모양과 높이로 뻗은 거대한 수직 기둥이다.

그리고 아래 그림은 그들 스스로가 만든 프리메이슨 템플의 모형이다. 사진 핀트가 좀 나가긴 했지만 역시나 두 개의 수직 기둥을 확인할 수 있을 것이다.

|

그리고 아래는 더 직접적으로, 잉글랜드 남서부의 Hayle 지방에 있는 지역 ‘프리메이슨 홀’ 의 내부 사진이다.

|

… 이쯤되면 국장이 무슨 말을 하려고 하는지 짐작하실 수 있을 거다.

그렇다. 프리메이슨 국가 미국의 심장부에 서 있는 세계에서 가장 높고 거대하면서도 유명한 두 개의 수직 기둥, 월드 트레이드 센터. 어쩌면 이 단순무비하고도 무지막지한 건물은 원래부터 프리메이슨의 기념비라는 의미를 염두에 둔 채-물론 오피스 빌딩으로의 실용적인 용도도 함께겠지만- 지어졌을지도 모른다는 점이다. 그리고 이 기둥을 둘 다 박살내버린 9.11 테러의 상황은 결국 이 미국 프리메이슨의 자신감 넘치는 기념비를 철저히 괴멸시킨다는 상징적이면서도 단도직입적인 행위로 이해할 수 있지 않을까.

그렇다면 이것은 어쩌면, 프리메이슨과 원칙적으로 같은 (고대의) 지식이나 정보를 공유하고 있지만 그 길과 철학을 달리하는 다른 집단의 공격이었을 가능성이 있다. 즉, 메이슨의 상징인, 그럼에도 그 현대적 외양 때문에 의미가 잘 드러나지 않던 트윈 타워를 박살냄으로써 ‘우리는 너희의 정체를 알고 있고, 월드 트레이드 센터의 메이슨적 의미도 알고 있으며, 너희 생각처럼 약하지도 않다’ 는 메세지를 전하려고 했던 것 아닐까. 한 편, 다른 타겟이었던 국방성 건물조차 펜타곤(오각형)으로 헥사곤(육각형, 다윗의 별로 알려진 포개놓은 삼각형 두 개) 등과 함께 메이슨의 상징물인 것이다.

… 세계 최대의 오벨리스크인 워싱턴 기념비와 자유의 여신상-자유의 여신상은 대략 프랑스에서 미국에 선물로 준 것으로 알려져 있지만, 정확하게는 1884 년 프랑스 프리메이슨(French Grand Orient Temple Masons)이 미국 프리메이슨에 선물로 준 것이다. 이 여신상을 세우면서 뉴욕 프리메이슨(the Masonic lodges of New York)은 엄숙한 메이슨 의식을 치루기도 했다. 조금만 생각해 보면 알 수 있듯이 이 여신상은 기독교와는 전혀 상관이 없는, 그 모델 자체가 고대 그리스로 소급하는 이교도적 인물상이다. 이 여자가 왜 공공연한 기독교 국가인 미국의 관문에 세워질 수 있는지, 어째서 자유를 상징하는지에 대해서도 아무런 설명이 없다-, 그리고 두 개의 거대한 기둥, 오각형의 펜타곤이 세워져 있는 프리메이슨 제국 미국에 공공연히 도전하는 또 다른 세력.

|